Wie kriegen wir das Virus klein? Hepatitis B braucht wieder mehr Aufmerksamkeit

Die WHO hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 die Zahl der Hepatitis-B-Infektionen um 90 % und die Mortalität um 65 % zu reduzieren.

© Dr_Microbe - stock.adobe.com

Die WHO hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 die Zahl der Hepatitis-B-Infektionen um 90 % und die Mortalität um 65 % zu reduzieren.

© Dr_Microbe - stock.adobe.com

Nur rund 10 % der geschätzt über 250 Millionen Menschen, die weltweit mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) chronisch infiziert sind, wissen überhaupt von ihrer Erkrankung. Nur etwa jeder Zehnte von ihnen wird behandelt. In Ländern mit hoher Prävalenz, also einer Rate an chronisch Infizierten von rund 5 % der Bevölkerung, wird das Hepatitis-B-Virus vor allem während der Geburt übertragen. Ohne Prophylaxe entwickeln bis zu 90 % der Babys HBV-positiver Mütter später eine chronische Infektion. Effektiven Schutz bietet eine zeitnahe postnatale Impfung der Neugeborenen plus Immunglobulingabe, schreiben Ruma Rajbhandari von der Harvard Medical School, Boston, und ihr Team. Auch wenn die Umsetzung oft schwierig ist, sind solche und andere jeweils angepassten Impfprogramme sowie gesundheitliche Aufklärung grundsätzlich Eckpfeiler der Hepatitis-B-Prävention.

In Gebieten mit niedriger Prävalenz, beispielsweise in Westeuropa mit 1 % chronisch HBV-Infizierten, erfolgt die Ansteckung meist horizontal, etwa beim Geschlechtsverkehr oder durch kontaminiertes Blut zum Beispiel bei intravenösem Drogenkonsum oder im Gesundheitswesen.

Erst screenen, dann weitere Erkrankungen behandeln

Auch Migration aus endemischen Ländern kann eine Rolle spielen. Risikogruppen sollten daher auf HBV gescreent werden. Das US-Center for Disease Control and Prevention empfahl 2023 sogar ein Screening aller Erwachsenen, ganz unabhängig von Risikofaktoren. Zur Vorbeugung einer HBV-Reaktivierung bei nicht bekannter Infektion ist ein Screening zudem vor Gabe antiviraler Medikamente (z. B. gegen eine Hepatitis-C-Infektion), Immunsuppressiva einschließlich Kortikosteroiden oder Einleitung einer Chemotherapie wichtig.

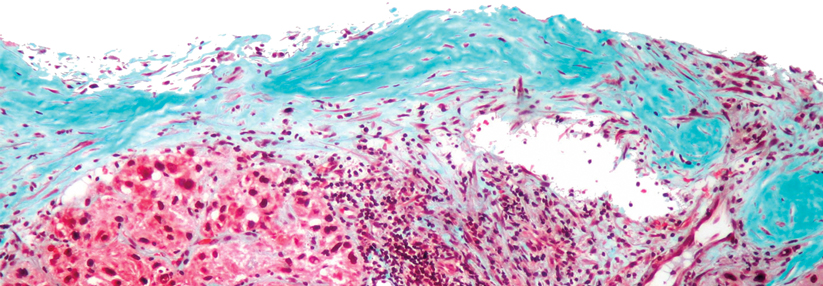

Ist eine Infektion mit einem der inzwischen zehn bekannten HBV-Genotypen erfolgt, löst das Virus eine komplexe Immunreaktion aus. Zwar heilt die akute HBV-Infektion bei 90 % der Betroffenen aus, aber das Virus kann in der Leber persistieren und über eine chronische Inflammation zu Leberschäden führen. Ist das Hepatitis-B-Oberflächenantigen (HBsAg) länger als sechs Monate weiterhin nachweisbar, handelt es sich um eine chronische Infektion. Ein wichtiger Faktor für die chronische HBV-Infektion ist die cccDNA (covalently closed circular DNA). Diese Virus-DNA in Form eines kovalent geschlossenen Rings entsteht nach Endozytose des Virus in die Wirtszelle. Sie ist zentral für die Virusreplikation und therapeutisch nur schwierig zu eliminieren. Zudem können in das Wirtsgenom integrierte einzelne HB-Virussequenzen mutagen sein.

Im speziellen Fall der okkulten Hepatitis-B-Infektion lässt sich in Abwesenheit von HBsAg im Blut entweder HBV-DNA im Blut und/oder cccDNA in der Leber nachweisen. Hier ist in der Regel keine Therapie nötig, aber es besteht die Gefahr der Virusreaktivierung. Zu beachten ist auch: 5 % der Personen mit chronischer HBV-Infektion sind auch mit dem Hepatitis-D-Virus infiziert; die Kombination gilt als schwerste chronische Hepatitisinfektion.

Eine chronische HBV-Infektion erfordert eine umfassende Diagnostik möglicher Komorbiditäten, inklusive Koinfektionen, und Risikofaktoren. Der Beurteilung einer Leberfibrose dienen unter anderem das Verhältnis von Aspartat-Aminotransferase zu Thrombozytenzahl (APRI*), der Fibrose-Index (FIB4) und ein neuer Score namens GPSA, der auf der Messung von Gamma-Glutamyltransferase, Thrombozytenzahl, HBsAg und Serumalbumin beruht. Zudem sind verschiedene Techniken der Elastografie auch zur Differenzierung einer Zirrhose hilfreich.

Ziel der Behandlung ist es, das Fortschreiten der Infektion in Richtung (dekompensierter) Leberzirrhose oder Leberzellkarzinom zu verhindern. Dabei wirkt Peginterferon als antivirales Zytokin und fördert den Abbau der viralen cccDNA.

Allerdings ist sein Einsatz wegen zahlreicher Nebenwirkungen begrenzt. Viel häufiger werden die gut verträglichen oralen Nukleotidanaloga, darunter Entecavir und Tenofovir, genutzt. Sie hemmen effektiv die virale Replikation und bremsen das Fortschreiten der Erkrankung ab. Unter der Therapie kann die Messung von HBsAg als Leitfaden dienen; zukünftig könnten hier HBV-RNA sowie das sog. Hepatitis B core related antigen (HBcrAg) als Surrogatmarker für cccDNA eine Rolle spielen.

Neue Therapieansätze zur Stärkung der Immunabwehr

Mit den derzeitigen Therapeutika lassen sich jedoch cccDNA und eine bereits integrierte HBV-DNA kaum eliminieren – also gilt als Therapieerfolg die „funktionale“ Heilung: der anhaltende fehlende Nachweis von HBsAg und viraler DNA. Vielversprechend erscheinen verschiedene potenzielle neue Therapieverfahren, die zielgerichtet verschiedene Schritte des HBV-Lebenszyklus hemmen und die Immunabwehr des Infizierten stärken.

*aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index

Quelle: Rajbhandari R et al. BMJ 2025; 389: e079579; doi: 10.1136/bmj-2024‑079579