Vorsorge beliebter machen Im Darmkrebsscreening liegt Deutschland weit zurück

In Deutschland unterziehen sich nur 20–25 % der Berechtigten einer Koloskopie zum Darmkrebsscreening.

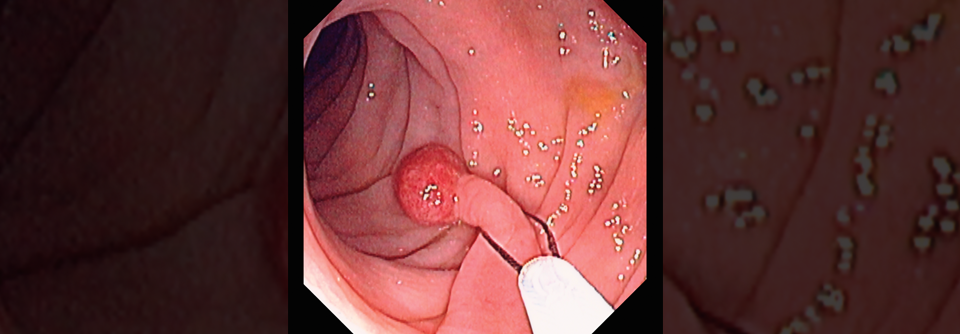

© Science Photo Library/ DAVID M. MARTIN, MD

In Deutschland unterziehen sich nur 20–25 % der Berechtigten einer Koloskopie zum Darmkrebsscreening.

© Science Photo Library/ DAVID M. MARTIN, MD

Teilnahmeraten von ca . 70 % beim Darmkrebsscreening: Davon kann Deutschland nur träumen. In den USA hat man diese Quote bei den 50- bis 75-Jährigen seit Jahren erreicht. Zudem wurde das Screening auf jüngere Menschen ausgedehnt. Erste Erfolge zeigen sich bereits.

Immer häufiger wird ein Kolonkarzinom auch bei jüngeren Erwachsenen beobachtet. Seit den 1990er-Jahren steigt die Inzidenz bei den unter 50-Jährigen weltweit an.1 In den USA hat man daraus Konsequenzen gezogen: Schon 2018 empfahl die American Cancer Society, das Einstiegsalter für das Darmkrebsscreening auf 45 Jahre zu senken, 2021 zog die US Preventive Service Task Force offiziell nach. Eine Arbeitsgruppe um Elizabeth Schafer von der American Cancer Society in Atlanta zeigt nun, dass nach Einführen der niedrigeren Altersgrenze die jährliche Zahl neuer Krebsdiagnosen bei den 45- bis 49-Jährigen in die Höhe geschnellt ist.2

Mehr lokalisierte Karzinome in Kolon und Rektum entdeckt

In den Jahren 2004 bis 2019 betrug der Anstieg der jährlichen Inzidenz „nur“ 1,1 %. Von 2019 bis 2022 erreichte er dagegen 12 %, was vor allem einer Zunahme lokalisierter Karzinome sowohl im Kolon als auch im Rektum geschuldet war. Offensichtlich hatte das Screening dazu geführt, dass klinisch noch asymptomatische Tumoren erkannt wurden, schreiben die Kolleginnen und Kollegen.

In Deutschland scheint man bisher keine Veranlassung zu sehen, mit dem Darmkrebsscreening früher zu beginnen. Erst im April dieses Jahres wurde die „50“ für Männer bestätigt, aber immerhin bei Frauen die Altersgrenze von 55 auf 50 Jahre herabgesetzt.3 Die Resonanz auf die angebotene Vorsorge ist allerdings bescheiden. Nur 20–25 % der Berechtigten unterziehen sich einer Koloskopie und weniger als 30 % führen den immunologischen Stuhltest (iFOBT) durch.4 Zum Vergleich: In den USA nehmen etwa 70 % der 50- bis 75-Jährigen am Screening teil.1

Nach Auffassung von Prof. Dr. Thomas Seufferlein vom Universitätsklinikum Ulm könnte eine der Ursachen für die niedrige Akzeptanz in Deutschland das relativ komplexe Verfahren sein, das von Patientinnen und Patienten gleich mehrere Handlungsschritte erfordert. Zunächst müssen sie sich mit der Einladung durch die Krankenkassen beschäftigen, dann die hausärztliche Praxis konsultieren, um eine Überweisung zur Koloskopie bzw. den iFOBT zu erhalten, Letzteren durchführen und erneut zu Hausärztin oder Hausarzt für die Auswertung und die Befundbesprechung gehen.4

In den USA ist dagegen die Kontaktaufnahme per Mail Standard. Darin wird über die Berechtigung zum Darmkrebsscreening informiert und die automatische Zusendung eines Stuhltests angekündigt, die wenig später erfolgt. Wie effektiv diese Strategie in der neuen Zielgruppe der 45- bis 49-Jährigen ist und ob bei ihnen aktives Entscheiden womöglich eher zum Ziel führt, testeten Dr. Artin Galoosian von der Universität von Kalifornien in Los Angeles und weitere Forschende in einer randomisierten Studie.5 Diese wurde 2022, also relativ kurz nach dem Beschluss der US Preventive Service Task Force, durchgeführt.

20.509 Frauen und Männer teilte man in vier Gruppen ein: Die eine erhielt per Mail neben allgemeinen Aussagen zum Darmkrebsscreening Informationen über die Effektivität von fäkalen Immunchemie-Tests (FIT). Aufgrund dessen sollten sich die Teilnehmenden per Klick für die Zusendung des Tests entscheiden oder das Screening aufschieben. Die zweite Gruppe bekam eine entsprechende Mail bezüglich der Koloskopie. Für die dritte Gruppe bestand die Alternative zwischen Stuhltest, Koloskopie und Zuwarten. Der vierten Gruppe ließ man keine Wahl und teilte standardmäßig mit, dass sie demnächst einen Stuhltest mit dazugehörigen Handlungsanweisungen zugesandt bekommt.

„Selbstbestimmung“ führte zu geringerer Teilnahme

Es zeigte sich, dass der eher paternalistisch anmutende Ansatz eindeutig am effektivsten war. 26,2 % der auf diese Weise Kontaktierten nahmen am Darmkrebsscreening via Stuhltest teil. Die Möglichkeit, sich aktiv für oder gegen die Vorsorgeuntersuchung zu entscheiden, führte dagegen nur zu 16,4 % (FIT), 14,5 % (Koloskopie) und 17,4 % (FIT oder Koloskopie) zum Erfolg.

Dass sich das Standardverfahren bewährt, bestätigt letztlich auch eine andere US-amerikanische Arbeitsgruppe.6 Laut den Ergebnissen ihrer Studie stieg die Teilnahmerate bei den 45- bis 49-Jährigen von 19,7 % 2021 auf knapp 34 % 2023 an. Allerdings beschränkte sich dies auf gut ausgebildete und krankenversicherte Menschen.

Quellen:

1.Murphy C et al. JAMA 2025; 334: 773-775; doi: 10.1001/Jama.2025.11473

2.Schafer E et al. JAMA 2025; 334: 824-826; doi: 10.1001/Jama.2025.9147

3.g-ba.de

4.Jahrespressekonferenz 2025 der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten

5.Galoosian A et al. JAMA 2025; 334: 778-787; doi: 10.1001/Jama.2025.12049

6.Star J et al. JAMA 2025; 334: 827-829; doi: 10.1001/Jama.2025.10618