Unterschätzte Nebenwirkungen Manche Arzneimittel können zu Tendinopathien führen

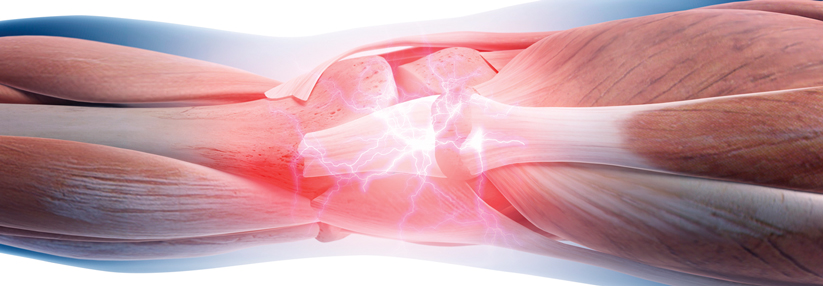

Möglicherweise verändern sich unter Glukokortikoiden die mechanischen Eigenschaften der Sehnen.

© Andrii - stock.adobe.com

Möglicherweise verändern sich unter Glukokortikoiden die mechanischen Eigenschaften der Sehnen.

© Andrii - stock.adobe.com

Etwa 2–6 % aller gerissenen Achillessehnen bei Personen ab 60 Jahren sind auf den Einsatz von Chinolonen zurückzuführen, schreibt Dr. Peter Schweikert-Wehner, Apotheker am Kreiskrankenhaus in Mechernich. In einer Kohortenstudie aus Dänemark fand sich bei Menschen, die erstmals Fluorchinolonantibiotika verwendet hatten, eine alters- und geschlechtsstandardisierte Inzidenzrate von 3,1 für einen Riss der Achillessehne. In einer taiwanesischen bevölkerungsbasierten Beobachtungsstudie war das Risiko für Sehnenerkrankungen bei Fluorchinolonanwendung gegenüber keiner Exposition um 42 % (adjustierte Hazard Ratio, aHR, 1,42) erhöht.

Zu weiteren Auslösern von Tendinopathien zählen Statine. Daten aus Schweden mit über 92.000 Teilnehmenden zeigen, dass sowohl Männer als auch Frauen, die aktuell Statine einnahmen, häufiger einen Schnapp- oder Klappfinger entwickelten als jene, die nie Statine bekommen hatten (aHR 1,50 bzw. 1,21). Auch die Inzidenz von Schultertendinopathien war bei beiden Geschlechtern nach der Anwendung erhöht (aHR 1,43 bzw. 1,41).

Statine fördern alle Arten von Sehnenschäden

Untermauert wird dies durch eine mittels Propensity Score gematchten Analyse mit 84.000 Personen in der Statin- und 168.000 in der Kontrollgruppe. Das Risiko für alle untersuchten Arten von Tendinopathien, darunter Triggerfinger, Quervain-Tendovaginitis, Schäden der Rotatorenmanschette oder der Achillessehne, war unter den Lipidsenkern signifikant erhöht (HR 1,44). Der Effekt erwies sich als umgekehrt proportional dosisabhängig: Niedrige tägliche Dosen gingen mit einem höheren Risiko einher, mit steigender kumulativer Dosis sank die Gefahr. Das deutet darauf hin, dass mit Sehnenbeschwerden potenziell in den ersten 180 Tagen der Therapie gerechnet werden muss, so Dr. Schweikert-Wehner.

Eine zeitabhängige Wirkung zeigt sich beim Einsatz von Glukokortikoiden. Sie können Tendinopathien der Achilles- oder Patellasehne kurzzeitig lindern. Auf der Gegenseite steht jedoch bei längerfristiger Anwendung ein gut dokumentiertes Nebenwirkungsspektrum von feinsten Sehnenrissen bis hin zu kompletten Rupturen. Einer Fall-Kontroll-Studie mit Daten von über 8.000 Menschen mit Tendinopathien und mehr als 23.000 Kontrollpersonen zufolge ist das Risiko für eine Sehnenruptur unter Kortikosteroiden verdoppelt (adjustierte Odds Ratio 2,07). Möglicherweise verändern sich unter Glukokortikoiden die mechanischen Eigenschaften der Sehnen.

Auch Aromataseinhibitoren der dritten Generation, darunter die nicht-steroidalen Letrozol und Anastrozol sowie das steroidale Exemestan, begünstigen Tendinopathien. In einer prospektiven Kohortenstudie der Pariser Universitätskliniken entwickelten darunter Frauen mit Brustkrebs (n = 135) vor allem Gelenkschmerzen (36 %), diffuse Schmerzen (22 %) und Sehnenscheidenentzündungen (22 %). In einer weiteren prospektiven Studie mit 52 postmenopausalen Brustkrebspatientinnen kam es bei 54 % zu neuen oder sich verschlechternden muskuloskelettalen Beschwerden, vor allem der Hände und Handgelenke (68 %). Gibt es anamnestisch bereits Hinweise auf Sehnenschäden, sollten die Wirkstoffe aus den vier genannten Gruppen möglichst nicht kombiniert werden, rät Dr. Schweikert-Wehner.

Quelle: Schweikert-Wehner P. internistische praxis 2025; 68: 592-596