Gefahr aus der Flasche Mikroplastik im Körper: Risiko für Herz und Hirn?

Die Hauptaufnahmewege der mikroskopisch kleinen Kunststoffpartikel sind vor allem Essen und Trinken, sagte Dr. Eleonore Fröhlich.

© SIV Stock Studio - stock.adobe.com

Die Hauptaufnahmewege der mikroskopisch kleinen Kunststoffpartikel sind vor allem Essen und Trinken, sagte Dr. Eleonore Fröhlich.

© SIV Stock Studio - stock.adobe.com

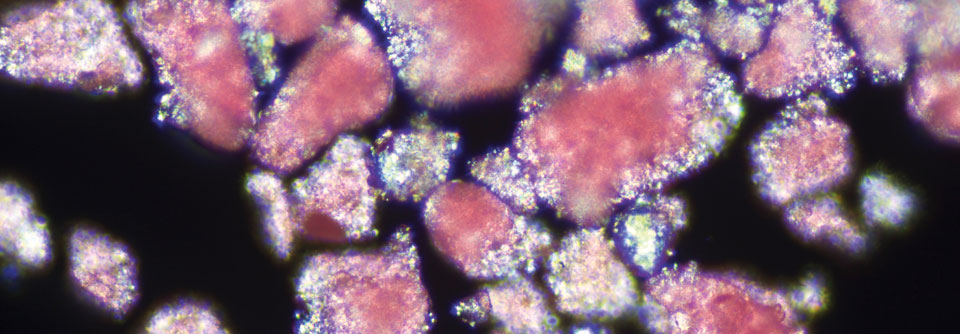

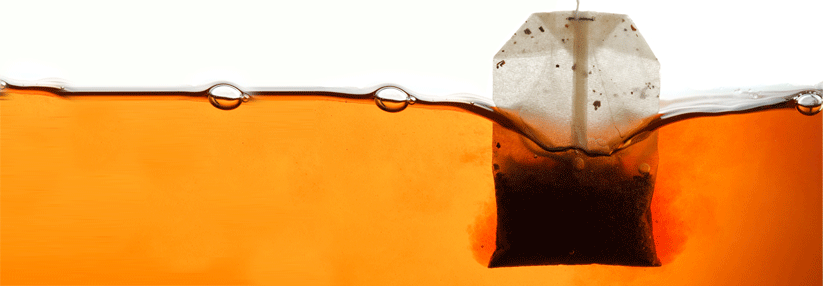

Mikro- und Nanoplastik sind längst nicht mehr nur ein ökologisches Problem. Die winzigen Partikel gelangen zunehmend auch in den menschlichen Körper. Die Hauptaufnahmewege der mikroskopisch kleinen Kunststoffpartikel sind vor allem Essen und Trinken, sagte Dr. Eleonore Fröhlich, Medizinische Universität Graz. Besonders Flüssigkeiten aus Plastikflaschen, Meeresfrüchte und auch Meersalz enthielten viel Mikroplastik.

Über Atemwege oder die Haut können die Teilchen aufgrund der guten Barrierefunktion in der Regel nicht in den Körper gelangen, so die Medizinerin. Partikel mit einer Größe von mehr als 5 µm können diese Barrieren nicht passieren. Der Gastrointestinaltrakt hingegen ist anfälliger. Was nicht von den Verdauungssäften zersetzt wird, kann ungehindert weiter wandern und gegebenenfalls Schaden anrichten (s. Kasten).

Plastik vs. Mikrobiom

Neben potenziellen Effekten auf Gewebe und Immunzellen beeinflussen die Plastikpartikel auch das Darmmikrobiom, erklärte Prof. Kenner. Teilchen über 10 µm fungieren als Träger für Bakterienantigene oder Toxine, die im Darm freigesetzt und absorbiert werden. Zudem fördern sie Entzündungen, die die Durchlässigkeit der Darmbarriere erhöhen – ein möglicher Risikofaktor für systemische Erkrankungen.

Laut einer Studie des WWF nehmen Menschen im Schnitt fünf Gramm Mikroplastik pro Woche auf, was etwa einer Kreditkarte entspricht. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle. „Das wöchentliche Pensum liegt eher im niedrigen Grammbereich“, meinte Dr. Karsten Grote, Universitätsklinikum Gießen. Ein Grund zur Entwarnung sei dies aber nicht.

Mikro- und Nanoplastik wurden schon in einigen humanen Geweben detektiert, erklärte Prof. Dr. Lukas Kenner, Medizinische Universität Wien. Belastbare Angaben zu den tatsächlichen Mengen im Gewebe gäbe es allerdings nur im Tiermodell.

Die Plastikteilchen konnten schon im Gehirn, in Blut und Gefäßen, im Dickdarmgewebe, in der Lunge, im Herzen, im Urin und in der Prostata nachgewiesen werden. Zudem fanden sich in Studien mehr Plastikpartikel in kolorektalen und Prostatakarzinomen als im umliegenden humanen Gewebe. Ob dies ein Hinweis auf eine kausale Beteiligung an der Tumorentstehung ist, sei völlig offen, gab Prof. Kenner zu Bedenken.

Bereits bekannt ist, dass Krebszellen die Partikel per Endozytose aufnehmen und im Anschluss schneller migrieren und eventuell auch metastasieren können. Im Tierversuch reagierten Endothel- und Immunzellen auf Mikroplastik, berichtete Dr. Grote. Dieser Effekt lässt sich auch im Menschen beobachten – die ausgelösten Entzündungsreaktionen sind allerdings schwächer als bspw. die gegen Bakterien.

Wie viel Mikroplastik der Körper letztendlich über den Urin wieder ausscheiden kann, bleibt unklar. Ob eventuell ein Großteil im Organismus verbleibt, ist eine zentrale Frage für künftige Studien.