SGLT2-Hemmer bis zur Anurie erlaubt? Nutzen zeigt sich auch bei sehr geringer eGFR

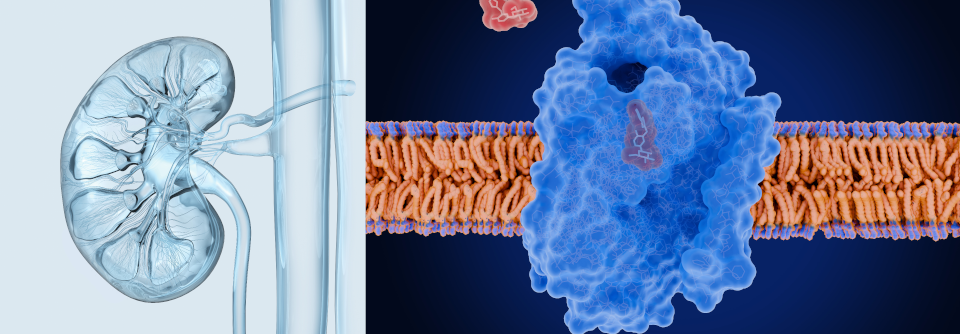

Die Niere schützen: Mit SGLT2-Hemmern lässt sich bei Menschen mit Niereninsuffizienz die Dialysepflicht hinauszögern.

© Axel Kock - stock.adobe.com, Juan Gärtner – stock.adobe.com

Die Niere schützen: Mit SGLT2-Hemmern lässt sich bei Menschen mit Niereninsuffizienz die Dialysepflicht hinauszögern.

© Axel Kock - stock.adobe.com, Juan Gärtner – stock.adobe.com

In den letzten zehn Jahren haben SGLT2-Hemmer die Nephrologie revolutioniert. Behandelt man niereninsuffiziente Patientinnen und Patienten frühzeitig mit einer solchen Substanz, kann man die Dialysepflicht bzw. die Nierenersatztherapie um viele Jahre aufschieben, sagte Prof. Dr. Tom Lindner von der Universitätsklinik und -poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie und Rheumatologie in Leipzig. So wurde für Canagliflozin in einer Studie ein Zugewinn von knapp 13 dialysefreien Jahren kalkuliert, wenn die Medikation bei einer eGFR zwischen 50 und 60 ml/min gestartet wird.

Für Empagliflozin errechnete sich bei einem noch früheren Behandlungsbeginn (ca. 85 ml/min) eine Verzögerung um etwa 27 Jahre bis zur Nierenersatztherapie. Ging man von einem Therapiestart bei einer eGFR von 20 ml/min aus, reduzierte sich der Benefit auf nur noch knapp zwei Jahre.

Ein großer Vorteil der SGLT2-Hemmer ist ihre hypokaliämische Wirkung. Sie erlaubt es, der Hyperkaliämiegefahr durch ACE-Hemmer, Sartane, steroidale und nicht-steroidale Mineralokortikoidrezeptorantagonisten und Aldosteronsynthasehemmer entgegenzuwirken. Dadurch können diese Medikamente bei Nierenkranken länger eingesetzt werden. Auch das Problem der Wasserretention unter dem Endothelin-Rezeptorantagonisten Zibotentan lasse sich durch Zugabe eines SGLT2-Inhibitors lösen, so Prof. Lindner.

Aus seiner Sicht stehen mit den Glifozinen Wirkstoffe zur Verfügung, die eine „enorme nephroprotektive Wirkung“ entfalten. Man müsse jedoch überlegen, ob sie auch in den Stadien 4 und 5 der chronischen Nierenerkrankung noch sinnvoll sind. Zu dieser Thematik stellte der Kollege die Ergebnisse von zwei Studien vor. In der einen, eine retrospektive Kohortenstudie, setzte man bei 358 Diabeteskranken mit chronischer Niereninsuffizienz den SGLT2-Hemmer ab, nachdem die eGFR auf < 30 ml/min abgesunken war. In der Vergleichsgruppe (n = 337) behielt man die Medikamente dagegen bei. In der zweijährigen Nachbeobachtungszeit war die fortgesetzte Therapie mit einem signifikant niedrigeren Risiko für schwere unerwünschte kardiale Ereignisse assoziiert (Hazard Ratio, HR, 0,65). Für den Myokardinfarkt wurde sogar eine HR von 0,43 berechnet. Ein Rückgang der eGFR um ≥ 50% wurde unter der fortlaufenden Behandlung deutlich seltener beobachtet (HR 0,58) und die Hospitalisationsrate ging zurück (HR 0,77).

In der zweiten Arbeit ermittelte eine Autorengruppe aus Taiwan das Risiko für Dialyse, kardiovaskuläre Ereignisse und Tod bei fast 48.000 Menschen mit Typ-2-Diabetes und chronischer Niereninsuffizienz im Stadium 5. Diejenigen mit SGLT2-Medikation hatten im Verlauf von etwa sechs Jahren ein geringeres Risiko für Dialyse (HR 0,34), Krankenhausaufenthalte aufgrund einer Herzinsuffizienz (HR 0,73), Myokardinfarkt (HR 0,61), diabetische Ketoazidose (HR 0,78) und akutes Nierenversagen (HR 0,8). Kein Unterschied zeigte sich dagegen im Hinblick auf die Gesamtmortalität.

Das Fazit von Prof. Lindner auf Basis der vorhandenen Daten: SGLT2-Inhibitoren sind auch bei schwerer Niereninsuffizienz sinnvoll. Solange keine Anurie auftritt, solle man die Substanzen nicht absetzen.

Quelle: 20. Diabetologie-Update-Seminar