Nichts ist unmöglich?! Teilhabe von Menschen mit Diabetes

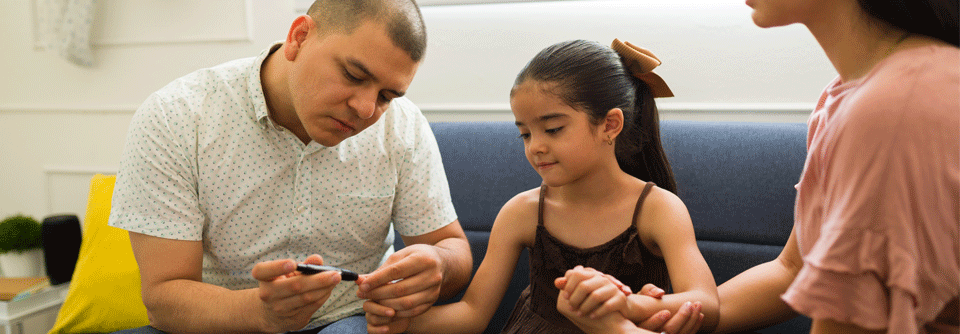

Familien, in denen ein Kind mit Diabetes lebt, sind oft stark belastet, es gibt Probleme in Kita und Schule und oft reduzieren vornehmlich Mütter ihre Berufstätigkeit oder geben sie ganz auf.

© AntonioDiaz - stock.adobe.com

Familien, in denen ein Kind mit Diabetes lebt, sind oft stark belastet, es gibt Probleme in Kita und Schule und oft reduzieren vornehmlich Mütter ihre Berufstätigkeit oder geben sie ganz auf.

© AntonioDiaz - stock.adobe.com

Familien, in denen ein Kind mit Diabetes lebt, sind oft stark belastet, es gibt Probleme in Kita und Schule und oft reduzieren vornehmlich Mütter ihre Berufstätigkeit oder geben sie ganz auf. Hinzu kommt ein hohes Ausmaß an psychischer Belastung. „Ich halte das für eine Bankrotterklärung des Gesundheitssystems, wenn wir das feststellen müssen“, sagt Professor Dr. Andreas Neu, Kinderdiabetologe aus Tübingen.

Schulgesundheitsfachkräfte, die es schon in einigen Ländern gibt, könnten helfen, Familien und auch Lehrer*innen zu entlasten und mehr Teilhabe zu ermöglichen – das ist belegt. Aber es gibt bis jetzt nur Modellprojekte.

In Deutschland werden Leitlinien ineffizient umgesetzt, z. B. wenn es um die Lipidsenkung und die Blutdrucksenkung bei Typ-1-Diabetes geht – und das liegt nicht an den Patient*innen, sagt Professorin Dr. Julia Szendrödi, Diabetologin aus Heidelberg und DDG Präsidentin. „Ich interveniere immer sofort, wenn es heißt, ein Patient ist non-compliant und deshalb schlecht therapiert.“ Sie plädiert für die partizipative Entscheidungsfindung – und dafür, die Lebensrealität der Menschen zu bedenken.

Grundvoraussetzung: „Wir müssen unsere eigene Empathie reaktivieren, die uns abtrainiert wird unter dem Zeitdruck, unter dem wir arbeiten.“ Die Zeit für Gespräche müsse zurückerobert werden.

„Nicht ohne uns – alles mit uns“, das darf keine Floskel sein, sagt Stephanie Haack, die seit 15 Jahren mit Diabetes lebt und in der Diabetes-Community aktiv ist. Wie kann Teilhabe ganz praktisch gelingen? Nur gemeinsam, die Expertise von Ärzt*innen und von Menschen mit Diabetes sollte zusammengeführt werden. „Es gibt Dinge, die stehen nicht im Lehrbuch. Diese Expertise können Ärzt*innen nutzen, da steckt viel Potenzial drin. Wie fühlt sich eine Hypo an? Wie lebt es sich mit Folgeerkrankungen? Das können Sie von Menschen mit Diabetes erfahren und in Ihre Arbeit einfließen lassen“, sagte sie zu den Mediziner*innen im Publikum gewandt.

Krankenhausreform: gute Teilhabe in Strukturen gießen

Sehr wenig Aufmerksamkeit in der Politik bekommen Menschen mit Diabetes im Krankenhaus, hat Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, in den Gesprächen vor diesem Symposium gelernt – und sprach sich für die Ziele aus, die auch die DDG verfolgt, um Teilhabe zu verwirklichen (Leistungsgruppen, Fort- und Weiterbildung von medizinischem Personal, Inklusion in Kita und Schule, Schulgesundheitsfachkraft). „Oberstes und wichtigstes Credo ist immer die Einbeziehung der Menschen, der Patientinnen und Patienten.“ Sie sollen ermächtigt werden, sich einzubringen mit ihren Ängsten, Sorgen, Bedürfnissen und Wünschen. Dem gegenüber stehen „viele Herausforderungen, wenn es um Teilhabe geht“. Der VdK kämpfe für die medizinische Teilhabe, in der Krankenhausreform müsse „gute Teilhabe in Strukturen“ gegossen werden.

Diskussion mit Ideen und Einsichten

Aus der in Deutschland herrschenden Schulpflicht ergibt sich auch die Verpflichtung des Staates, Strukturen zu schaffen, die u. a. chronisch kranken Kindern helfen. Diese Hilfestellung dürfe nicht länger „auf der Freiwilligkeit einzelner engagierter Leute“ beruhen, forderte ein Kinderdiabetologe aus dem Publikum. Unklare Zuständigkeiten erschweren den Besuch von Kita und Schule. Mit Schulgesundheitsfachkräften lasse sich ein Schritt von der Integration zur Inklusion gehen, sagte Verena Bentele.

Wer vermittelt Wissen, wer weiß um die soziale Situation der Patient*innen? Das sei eine ärztliche Aufgabe, die nicht einfach abgegeben werden könne, so Moderator Dr. Wolfgang Wagener, Ärztlicher Referent DRV Rheinland. „Wir sind als Ärzte die Anwälte der Patienten und für deren Belange.“ Weitere wichtige Punkte wurden angesprochen: Reha und Teilhabe, barrierefreie Reha-Einrichtungen, Zusammenarbeit von Gesundheitseinrichtungen, die Schwierigkeit, von Leistungen zu erfahren und sie auch zu erhalten. „Es bleiben ganz viele Potenziale ungenutzt. Leute, die nicht wissen, an wen sie sich wenden können oder wie sie sich besser helfen können, sind einfach allein und verloren“, so Dr. Wagener. Einfach ist es nicht, daran etwas zu ändern. Aber es wurde die Bereitschaft deutlich, dass VdK und DDG künftig stärker gemeinsam kämpfen werden, „Fehlkonstruktion und Fehlsteuerung“ im Gesundheitsbereich abzubauen – und Hürden zu überwinden.

Quelle: Diabetes Kongress 2025