Artifizielle Störungen Wenn Patientinnen sich heimlich selbst verletzen: Warnsignale erkennen

Menschen mit artifiziellen Störungen wirken bei Verletzungen oft emotional gleichgültig.

© Pattarisara – stock.adobe.com

Menschen mit artifiziellen Störungen wirken bei Verletzungen oft emotional gleichgültig.

© Pattarisara – stock.adobe.com

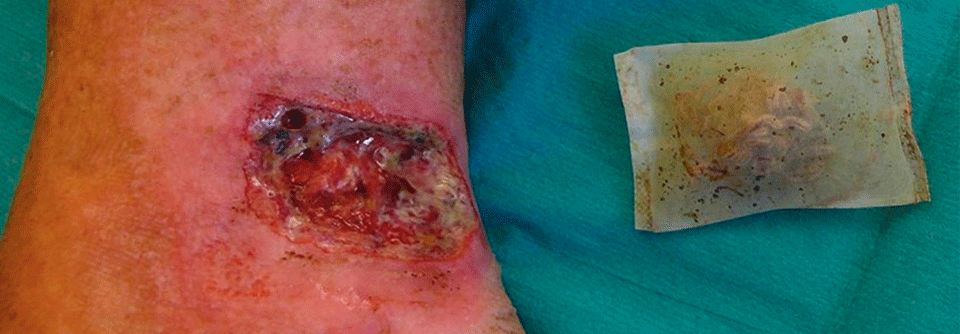

Eine 40-jährige Krankenschwester weist eine tiefe Wunde auf dem linken Handrücken auf. Wie sie entstanden ist? Sie sei plötzlich da gewesen. Beunruhigt wirkt die Frau nicht. Eine Wundbehandlung ändert nichts an dem Befund – was ein deutlicher Hinweis auf eine artifizielle Störung ist.

Bei Menschen, die bewusst falsche Angaben zur Krankengeschichte machen, Krankheiten vortäuschen oder sich selbst heimlich Verletzungen zufügen, spricht man von einer artifiziellen Störung. Für artifizielle Störungen, bei denen körperliche Symptome im Vordergrund stehen und bei denen keine psychiatrische Komorbidität vorliegt, geht man von einer Ein-Jahres-Prävalenz zwischen 0,5 und 2 % aus. Vermutlich wird das Ausmaß aber unterschätzt, schreiben Corina Solochin, PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge und Dr. Dorothee Busch vom Uniklinikum Erlangen.

Warum Menschen das tun, kann bisher nicht vollständig erklärt werden. Die Verhaltensweisen sind möglicherweise das Ergebnis traumatischer Erfahrungen aus der Kindheit und stellen Strategien dar, mit belastenden Gefühlen umzugehen. Es kann auch sein, dass die Betroffenen unbewusst ihr Umfeld zu mehr Nähe und Zuwendung bewegen möchten. Sie reinszenieren sozusagen Erfahrungen, die sie bei früheren Erkrankungen gemacht haben. Eine auf sich selbst gerichtete Aggressivität kann eine Rolle spielen und ungelöste private Konflikte oder Verluste könnten ein Treiber sein.

Die psychische Erkrankung tritt vier- bis fünfmal häufiger bei Frauen auf. Betroffene leben oft allein und sind nicht selten im Gesundheitswesen beschäftigt. Typischerweise hat man es mit wechselnden Symptomen zu tun, die anamnestischen Angaben widersprechen sich und das Gegenüber wirkt emotional gleichgültig. Lassen sich weitere psychiatrische Erkrankungen wie Borderlinesyndrom, Narzissmus, Sucht oder Essstörungen diagnostizieren – was häufig vorkommt – ist die Prognose ungünstig.

Dermatitis artefacta

Die Dermatitis artefacta ist ein Beispiel für eine artifizielle Störung, bei der Verletzungen im Bereich von Haut, Haaren, Nägeln oder Schleimhäuten im Vordergrund stehen. Die Wunden treten häufig an gut zugänglichen Körperstellen in Erscheinung (Gesicht, Hände, Beine) – meist auf der nicht dominanten Seite. Allerdings erfolgt die Manipulation oft unbewusst und Betroffene streiten jegliches Zutun ab. Der Grund für den Arztbesuch sind in der Regel Komplikationen bzw. Heilungsstörungen, weniger die Wunde und deren Ursache selbst. Wunden treten in der Regel „plötzlich und ohne erkennbaren Grund“ auf, allerdings kaum zur Beunruhigung der Betroffenen. Die Haut bessert sich oft erst bei einem Klinikaufenthalt unter speziellen, okklusiven Verbandstechniken.

Münchhausen-Syndrom

Beim Münchhausen-Syndrom schildern die Betroffenen oft dramatisch ihre – erfundenen oder selbst herbeigeführten – Beschwerden und ihre Krankengeschichte. Vermutet wird dahinter das starke Bedürfnis nach Zuwendung und Aufmerksamkeit.

Biografische Angaben werden im Verlauf mitunter verändert. Zu Beginn verhalten sich die Patientinnen und Patienten kooperativ und sind bereit, sich jeder medizinischen Intervention zu unterziehen. Werden ihre Erwartungen nicht erfüllt, d. h., erhalten sie nicht die gewünschte Aufmerksamkeit und Behandlung, reagieren sie gereizt und ablehnend. Das Münchhausen-Syndrom findet man bei Männern häufiger, typisch sind zudem soziale Isolation und ein niedriger Bildungsgrad der Betroffenen.

Hellhörig sollte man generell werden, wenn geschilderte Symptome nicht zum Befund und den Untersuchungsergebnissen passen. Ähnliche Indizien sind vorangegangene umfangreiche Untersuchungen, die zu keinerlei Diagnose geführt haben, sowie ein Fortschreiten der Erkrankung trotz eigentlich geeigneter Therapie bei gleichzeitig ungewöhnlich großer Geduld der Patientin oder des Patienten. Noch eindeutiger wird die Lage, wenn sich Manipulationen beobachten lassen, z. B. Blutabnahmebestecke oder Medikamente bei den Betroffenen gefunden werden, vermeintliche Darmatozooen sich als Fussel herausstellen oder Laborbefunde ein Herbeiführen der Symptome nahelegen, z. B. über den Nachweis bestimmter Substanzen. Nichtsdestotrotz bleiben artifizielle Störungen eine Ausschlussdiagnose, betonen die Expertinnen.

Hat man den dringenden Verdacht, dass eine artifizielle Störung vorliegt, ist es nicht ratsam, Betroffene direkt zu konfrontieren. Es besteht die Gefahr, dass sie das Behandlungsverhältnis abbrechen und woanders medizinische Hilfe einfordern, schreiben die Autorinnen. Zudem kann es sein, dass ihr Verhalten den Betroffenen peinlich ist und sie es aus Scham nicht zugeben (z.B. bei Zwangsstörungen wie dem Skin-picking-Syndrom)

Das Ziel besteht darin, eine stabile vertrauensvolle therapeutische Beziehung zu schaffen, um die Bereitschaft zu einer (stationären) psychotherapeutischen Behandlung schrittweise zu erhöhen. Ein interdisziplinäres indirektes Vorgehen mit vorsichtigem Einbeziehen von psychiatrischem Fachpersonal kann den Betroffenen helfen, einen Ausweg zu finden und gleichzeitig „ihr Gesicht zu wahren“. Leider lassen sich nur wenige Kranke auf eine Therapie ein und falls doch, sind Rückfälle häufig.

Quelle: Solochin C et al. internistische praxis 2025; 69: 89-99