Kleine Gefäße, große Gefahr Zerebrale Mikroangiopathien erkennen und einordnen

Zerebrale Mikroangiopathien wurden als häufige Ursache für Schlaganfälle, Demenz und Depressionen identifiziert.

© Worldwide - stock.adobe.com (Generiert mit KI)

Zerebrale Mikroangiopathien wurden als häufige Ursache für Schlaganfälle, Demenz und Depressionen identifiziert.

© Worldwide - stock.adobe.com (Generiert mit KI)

Eine zerebrale Mikroangiopathie kann prinzipiell in jedem Alter auftreten – aufgrund des demografischen Wandels ist jedoch mit steigender Inzidenz zu rechnen. Wachsamkeit für genetische Red Flags und der differenzierte Umgang mit Antikoagulanzien sind die Schlüssel für das optimale Management der Erkrankung.

Die zerebrale Mikroangiopathie oder Small Vessel Disease (SVD) gilt als eine der häufigsten Ursachen für Schlaganfälle und kognitive Beeinträchtigungen im Alter. Rund ein Viertel aller Schlaganfälle lässt sich nach gängiger Schätzung auf Schädigungen der kleinen Hirngefäße zurückführen. Doch nicht nur ischämische Schlaganfälle und Hirnblutungen drohen: Auch Gangstörungen, Depressionen und Demenz hängen eng mit der Erkrankung der kleinen Hirngefäße zusammen.

„Monogenetische Formen der SVD sind selten, aber klinisch hochrelevant“, betonte Dr. Nicola Rifino vom Neurologischen Institut Carlo Besta in Mailand. In der täglichen Praxis dominierten zwar die sporadischen Formen, doch die genetisch bedingten Varianten, ob familiär vererbt oder de novo entstanden, dürften nicht übersehen werden.

Das bekannteste Beispiel ist CADASIL*, verursacht durch Mutationen im NOTCH3-Gen. Typisch sind Schlaganfälle und TIAs im jüngeren Alter (< 50 Jahre). Voraus geht in 20–40 % der Fälle bereits ab dem 30. Lebensjahr eine Migräne mit Aura; im Verlauf kommen Depressivität und eine progrediente kognitive Einschränkung hinzu.

Bei der autosomal-rezessiven hereditären Variante CARASIL ist ebenfalls mit früh auftretenden Schlaganfällen zu rechnen, aber auch mit spastischer Gangstörung und Behinderung oft noch vor dem 50. Lebensjahr. COL4A1/2-Mutationen dagegen gehen häufig mit zerebralen Blutungen (oft subkortikal, auch schon bei Neugeborenen) und systemischen Manifestationen wie Nieren- und Augenveränderungen einher.

Bei auffälligen MRT-Befunden ist ein DNA-Test indiziert

Die Schwierigkeit liege darin, dass genetische und sporadische Mikroangiopathien sich klinisch und radiologisch oft nur schwer unterscheiden ließen, so Dr. Rifino. Ein DNA-Test sei nur bei klaren Red Flags indiziert – einem Schlaganfall im Alter von unter 50 Jahren, einer positiven Familienanamnese oder auffälligen MRT-Befunden, z. B. ausgedehnten Läsionen in ungewöhnlicher Lokalisation.

Praktische Konsequenzen einer Testung ergeben sich vor allem für das Management: Bei COL4A1-Mutationen etwa sollte eine Antikoagulation nach Möglichkeit vermieden werden, da hier das Blutungsrisiko besonders hoch ist. Davon abgesehen verändert das Wissen über genetische Hintergründe auch die Aufklärung, insbesondere in Bezug auf die familiäre Beratung.

Neben den genetischen Varianten rückt laut Dr. Gargi Banerjee, University College London, die zerebrale Amyloidangiopathie (CAA) als Ursache für Mikroangiopathien immer stärker in den Fokus. Angesichts der alternden Bevölkerung dürfte diese Erkrankungsform in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Bei der CAA führen Beta-Amyloid-Ablagerungen insbesondere in leptomeningealen und kortikalen Gefäßen zu einem Verlust an Elastizität und Stabilität, das Risiko für Einblutungen ist erhöht.

Besonders relevant ist das hohe Rezidivrisiko von Hirnblutungen. Antithrombotika sollten Dr. Banerjee zufolge bei bekannter CAA deshalb am besten gar nicht eingesetzt werden. Als aktueller Standard für die Diagnosestellung gelten die Boston Criteria 2.0. Sie erlauben anhand von Merkmalen wie dem Alter (> 50 Jahre), lobären Blutungen, zerebralen Mikroblutungen und der charakteristischen kortikalen superfiziellen Siderose eine Unterteilung in „mögliche“ und „wahrscheinliche“ CAA.

Es gibt dokumentierte Fälle, bei denen die Amyloidpathologie durch frühere neurochirurgische Eingriffe mit Fremdmaterial übertragen wurde. Zwar handelt es sich bei dieser iatrogenen CAA stets um Einzelfälle, doch immerhin sind Dr. Banerjee zufolge weltweit bereits rund 150 Patientinnen und Patienten betroffen. Dies interpretiere man in der Forschung als Evidenz dafür, dass Amyloidproteine ähnlich wie Prionen ihre Fehlfaltung auf gesundes Protein übertragen können.

Auch eine entzündliche CAA-Variante ist mittlerweile bekannt. Die CAA-ri geht häufig mit subakuten neurologischen Symptomen einher (z. B. Kopfschmerzen, nachlassender kognitiver Leistung) und kann deshalb differenzialdiagnostisch besonders herausfordernd sein. In der Bildgebung zeigt sich oft eine Kontrastmittelanreicherung in leptomeningealen Gefäßen.

Zeitweilig kursierten mehr als 150 Bezeichnungen für Lakunen

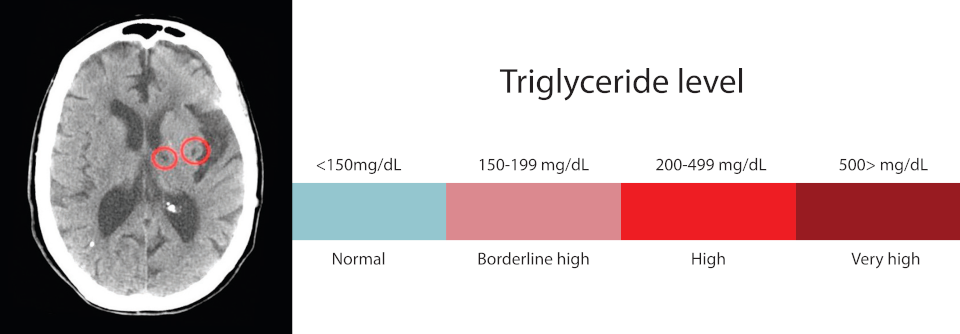

Prof. Dr. Marco Düring von der Universität Basel erinnerte daran, dass es um die Mikroangiopathien lange ein regelrechtes Terminologie-Chaos gab: Mehr als 150 verschiedene Bezeichnungen allein für Lakunen kursierten ihm zufolge zeitweilig. Erst die Initiative STRIVE (Standards for Reporting Vascular Changes on Neuroimaging) habe zur Standardisierung beigetragen. Mittlerweile liege eine überarbeitete Version vor (STRIVE-2), die als Grundlage für Forschung und Praxis dienen soll.

Neue bildgebende Verfahren wie die hochauflösende Gefäßwand-MRT oder die quantitative Diffusions-MRT könnten in Zukunft helfen, Subtypen präziser zu unterscheiden. Bislang aber lässt sich über die MRT die Ursache einer Mikroangiopathie meist nicht eindeutig klären. Die Bildgebung erlaube aber eine solide Risikostratifizierung, so der Experte. Es existiert kein etablierter kausaler Therapieansatz. Die strenge Blutdruckkontrolle gelte daher als wichtigste präventive Maßnahme über alle Subtypen hinweg, erklärte Prof. Düring.

* Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts

and Leukoencephalopathy

Quelle: Kongressbericht

11th Congress of the European Academy of Neurology