Maschinenperfusion statt Kühlung ist angeraten Erweiterte Optionen bei Lebertransplantationen

Zu transplantierende Organe sind weiterhin Mangelware.

© SpeedShutter - stock.adobe.com (Generiert mit KI)

Zu transplantierende Organe sind weiterhin Mangelware.

© SpeedShutter - stock.adobe.com (Generiert mit KI)

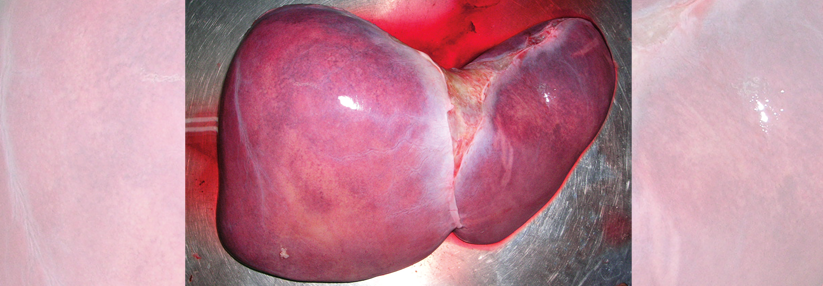

Solche „kompromittierten“ Organe sollten aber optimalerweise zwischen Entnahme und Implantation mit einer normothermen Maschinenperfusion konserviert werden, nicht mit der Standardkühlung auf Eis. Das stellte eine Gruppe der Abteilung für Transplantationschirurgie der Mayo-Klink in Phoenix um Dr. Michelle Nguyen bei einer retrospektiven Auswertung fest. Sie verglich vier Empfängergruppen im Hinblick auf ein frühes Transplantatversagen: Entnahme der Leber nach Hirntod des Spenders mit Konservierung mittels Maschinenperfusion oder Standardkühlung gegenüber der Organentnahme nach Herztod, ebenfalls im Vergleich maschinelle Perfusion versus Kühlung.

Die Analyse von mehr als 1.000 Lebertransplantationen zeigte deutlich: Die normotherme Maschinenperfusion war der Standardkühlung überlegen, das galt vor allem bei Organen von herztoten Spendern. Ein frühes Transplantatversagen kam am seltensten bei Empfängern von Lebern von herztoten Spendern mit maschineller Perfusion vor (17,5 %), gefolgt von entsprechenden Spenden mit Standardkühlung (50 %). Dieser Unterschied zwischen den beiden Konservierungsverfahren war signifikant. Bei der Transplantation von Lebern hirntoter Spender kam es unter Maschinenperfusion bei gut jedem dritten transplantierten Organ zu einem frühen Versagen (36,8 %), nach Konservierung durch Standardkühlung bei gut jedem vierten (27,3 %). Weiterhin verminderte die Maschinenperfusion den Bedarf an Blut- oder Blutprodukten (Ausnahme: Thrombokonzentrate) und verkürzte den Krankenhausaufenthalt. Ein Unterschied im Gesamtüberleben konnte allerdings nicht nachgewiesen werden. Das Autorenteam begründet dies mit einer nicht ausreichenden statistischen Power und einer zu kurzen Nachbeobachtungszeit von einem Jahr.

Damit sollte die Diskussion über die beste Art der Organkonservierung eigentlich zunächst entschieden sein, schreiben Dr. Daniel Borja-Cacho vom Transplantationszentrum der Northwestern University in Chicago und seine Kollegen in einem Kommentar. Ein weiterer Schritt wäre nun ein Vergleich mit dem Einsatz einer hypothermen Maschinenperfusion.

Entsprechende Geräte hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) allerdings bislang nicht zugelassen, während sie in Europa seit Jahren mit guten Ergebnissen und geringeren Kosten als die normotherme Perfusion eingesetzt werden.

Quelle: 1.Nguyen MC et al. JAMA Surg 2025; doi: 10.1001/jamasurg.2024.6520

2.Borja-Cacho D et al. JAMA Surg 2025; doi: 10.1001/jamasurg.2024.6529