Harnsäure als stiller Risiko-Treiber Hyperurikämie erhöht Risiko für CRM-Erkrankungen

Wer einen erhöhten Harnsäurespiegel aufweist oder unter Gicht leidet, sollte sich unbedingt behandeln lassen.

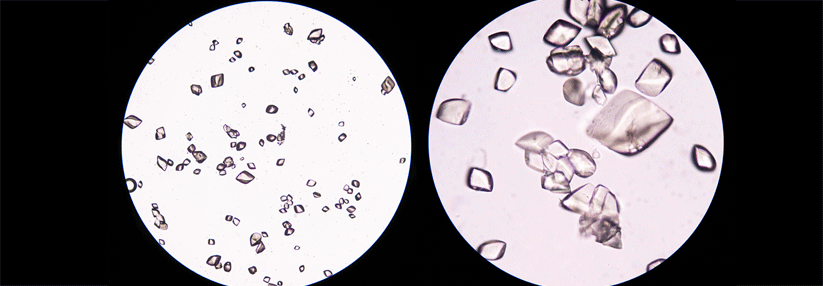

© Mr.Stock - stock.adobe.com

Wer einen erhöhten Harnsäurespiegel aufweist oder unter Gicht leidet, sollte sich unbedingt behandeln lassen.

© Mr.Stock - stock.adobe.com

Wer einen erhöhten Harnsäurespiegel aufweist oder unter Gicht leidet, sollte sich unbedingt behandeln lassen. Der Grund: Beides begünstigt kardiovaskuläre, renale und metabolische Komplikationen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, daran zu versterben. Das berichtet ein chinesisches Forscherteam um Yingdong Han vom Peking Union Medical College Hospital nach Auswertung umfangreicher Patientendaten.

Das Herz-Kreislauf-System, die Niere und der Stoffwechsel stehen in komplexen pathophysiologischen Wechselbeziehungen zueinander. Dieser von der American Heart Association als CRM (cardial, renal, metabolic) bezeichnete Komplex ist für etwa ein Drittel der Todesfälle weltweit verantwortlich, erläutern die Forschenden. Sie gingen der Frage nach, welche Rolle die Serumharnsäurekonzentration, die Hyperurikämie und die Gicht im Hinblick auf CRM-Erkrankungen bei Erwachsenen mittleren und höheren Alters spielen. Die Datenbasis hierzu lieferten Tausende Teilnehmende der chinesischen CHARLS- sowie der US-amerikanische NHANES-Erhebung.

Das Ergebnis: Sowohl der Serumharnsäurespiegel als auch die Hyperurikämie und die Gicht korrelierten mit einem signifikant erhöhten Risiko für CRM-Komplikationen. Vor allem bei Personen mit mehreren CRM-Erkrankungen waren Harnsäurespiegel, asymptomatische Hyperurikämie und schlecht kontrollierte Gicht mit einer erhöhten Gesamtsterblichkeit assoziiert. Für Gichtkranke mit Normourikämie galt dies dagegen nicht. Im Kollektiv der Personen mit mindestens einer CRM-Erkrankung wiesen die Forschenden zudem eine nichtlineare Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen dem Harnsäurespiegel und dem Sterberisiko nach. Analysen auf der Grundlage von Mendel‘scher Randomisierung unterstützten darüber hinaus eine kausale Verbindung zwischen Serumharnsäure und kardiovaskulären sowie chronischen Nierenerkrankungen und Diabetes.

Erhöhte Serumharnsäurespiegel induzieren oxidativen Stress und rufen eine Entzündungsantwort hervor, schreiben die Forschenden. Diese Prozesse begünstigen eine Endotheldysfunktion, einen Gefäßumbau und eine Insulinresistenz und fördern auf diese Weise die Entstehung und das Voranschreiten kardiovaskulärer und renaler Erkrankungen sowie eines Diabetes. Hier bietet sich ihrer Ansicht nach ein Ansatzpunkt für Prävention und Therapie.

Quelle: Han Y et al. J Am Heart Assoc 2025; 14: e038723; doi: 10.1161/JAHA.124.038723