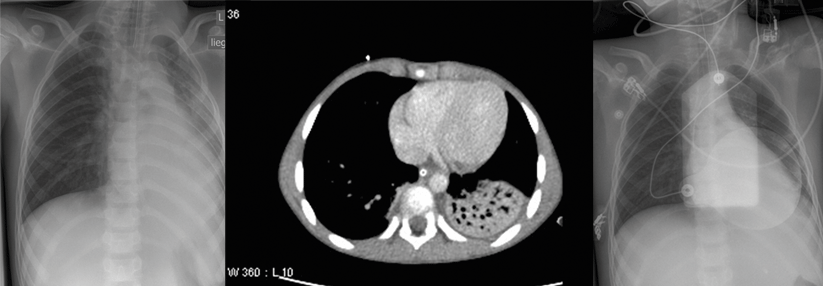

CT zeigt oft lobäre Infiltrate Mykoplasmenpneumonie oft nicht interstitiell

Welche Befunde für eine Mykoplasmenpneumonie sprechen und warum eine frühe Antibiotikagabe über Prognose und Klinikverlauf entscheidet.

© angellodeco – stock.adobe.com

Welche Befunde für eine Mykoplasmenpneumonie sprechen und warum eine frühe Antibiotikagabe über Prognose und Klinikverlauf entscheidet.

© angellodeco – stock.adobe.com

Je länger es dauert, bis eine Mykoplasmenpneumonie adäquat antibiotisch behandelt wird, desto schlechter ist die Prognose der Betroffenen, erklärte die in Hamburg-Harburg niedergelassene Pneumologin Prof. Dr. Jessica Rademacher. Sie berichtete von einer großen Studie aus Frankreich mit 1.309 Erwachsenen, die an einer ambulant erworbenen Pneumonie erkrankt waren. Während einer Mycoplasma-pneumoniae-Epidemie (9/2023 bis 2/2024) mussten sie stationär aufgenommen werden. Die meisten litten unter Husten (84 %), Fieber (78 %) und Dyspnoe (72 %). In 12 % der Fälle fanden sich extrapulmonale Manifestationen. Sie betrafen vor allem Haut, Herz, ZNS und Blut.

Die Diagnose Mykoplasmenpneumonie erfolgte zumeist via PCR. Abweichend vom „typischen“ interstitiellen Befund wiesen 71 % der Erkrankten in der CT bilaterale Infiltrate auf. Mykoplasmen führen eben nicht nur zur interstitiellen, sondern auch zur Lobärpneumonie, betonte Prof. Rademacher. Eine „dicke“ Lobärpneumonie schließe Mykoplasmen als Verursacher nicht aus.

Vor der stationären Aufnahme hatten nur 8,2 % der erkrankten Patientinnen und Patienten ein gegen Mykoplasmen wirksames Antibiotikum, z. B. ein Makrolid, erhalten. Das Fehlen einer solchen Therapie war signifikant mit einem schweren Verlauf, d. h. Intensivpflichtigkeit oder Tod, assoziiert. Auch arterielle Hypertonie, Adipositas, chronischer Leberschaden, bilaterale radiologische Infiltrate, erhöhte Werte für CRP und Procalcitonin, Lymphopenie und verzögerte antibiotische Anpassung gingen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf einher.

Empirische Penicillingabe weiterhin empfehlen?

Welche Konsequenzen die Ergebnisse der Studie für das frühe Management einer ambulant erworbenen Pneumonie haben, steht nach Aussage der Kollegin noch nicht fest. Das Leitliniengremium müsse diskutieren, ob bei Mykoplasmaausbrüchen Penicillin als empirische Behandlung der Lobärpneumonie weiterhin zu empfehlen sei.

Quelle: Medical-Tribune-Bericht