Die Afferenzen abschießen Radiofrequenzdenervierung hilft gegen Schmerzen im Iliosakralbereich

Mögliche Komplikationen der Radiofrequenzdenervierung sind Verbrennungen der Haut durch die Sonde und Infektionen.

© SHOTPRIME STUDIO – stock.adobe.com

Mögliche Komplikationen der Radiofrequenzdenervierung sind Verbrennungen der Haut durch die Sonde und Infektionen.

© SHOTPRIME STUDIO – stock.adobe.com

Etwa 15 bis 30 % der Fälle von chronischen, nicht radikulären Schmerzen gehen vom Iliosakralgelenk (ISG) aus. Die Ursache kann im Gelenk selber liegen oder im dazugehörigen dorsalen Bandapparat, schreibt Prof. Dr. Stephan Klessinger von der Neurochirurgie Biberach. Präziser spricht man daher von Schmerzen aus dem ISG-Komplex. Diese lassen sich per Radiofrequenzdenervierung lindern. Ihr Ansatz: die Weiterleitung von Schmerzen durch Koagulation der afferenten Nerven zu blockieren. An der Ursache der Beschwerden ändert die Denervierung nichts.

Zielstrukturen sind die Lateral Branches S1-S3, die aus dem Ramus dorsalis der sakralen Spinalnerven entspringen und den dorsalen Bandapparat des ISG innervieren. Zusätzlich wird der Ramus dorsalis des Spinalnerven L5 verödet.

Überlegenheit gegenüber den Standardtherapien

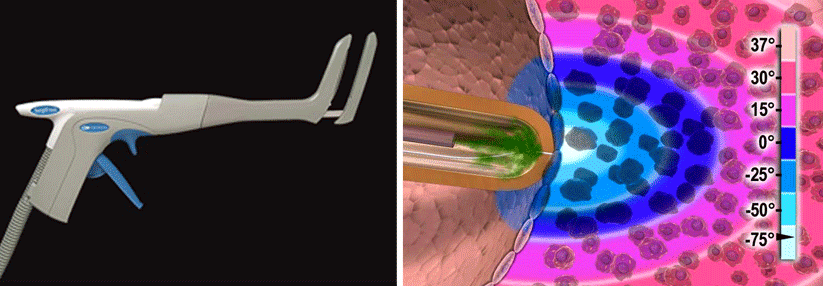

Bei der konventionellen Technik wird durch Hochfrequenzwechselstrom ein elektrisches Feld zwischen Sondenspitze und Neutralelektrode erzeugt. Bei bipolaren Techniken entsteht das elektrische Feld zwischen zwei Sondenspitzen.

Wenn feststeht, dass chronische Schmerzen durch den ISG-Komplex bedingt sind, ist eine Radiofrequenzdenervierung wirksamer als eine Scheinbehandlung, jede konservative Standardtherapie, Physiotherapie oder intraartikuläre Injektion von Kortison. Das Ergebnis der Denervierung ist umso besser, je länger die verödeten Nervenanteile sind.

Zunächst muss die Diagnose gesichert werden. Das Maximum eines ISG-Schmerzes lokalisieren Betroffene etwa 1 cm inferomedial der Spina iliaca posterior, typisch ist zudem ein muskulärer Hartspann 2 cm von ihr entfernt. Nicht selten strahlt der Schmerz in die Leiste aus. Manchmal geht ein Trauma im Beckenbereich voraus, mitunter besteht eine Skoliose oder eine Beinlängendifferenz. Schmerzen oberhalb des 5. Lendenwirbels und Beschwerden, die mehr in der Mittellinie lokalisiert sind, haben selten mit dem ISG zu tun.

Die MRT-Bildgebung kann zwar degenerative Veränderungen nachweisen. Aber sie sagt nichts darüber aus, ob diese ursächlich für die Beschwerden sind, oder von welchen Strukturen sie genau ausgehen. Die Bildgebung allein reicht deshalb zur Diagnose nicht aus.

ISG-Schmerzen lassen sich mit einigen klinischen Tests provozieren. Zur Bestätigung der Diagnose sind Testinjektionen nötig. Wenn gar kein Provokationstest positiv ausfällt, kann man auf sie verzichten.Als diagnostischer Standard gelten intraartikuläre Injektionen. Da der synoviale Teil des ISG ein Volumen von maximal 2,5 ml aufweist, muss man mit der Kontrastmittellösung sparsam sein, damit noch Platz bleibt für das Lokalanästhetikum. Höchstens 0,4 ml sollten initial appliziert werden.

Eine weitere Möglichkeit sind Lateral-Branch-Blockaden. Sie bestehen aus mehreren Injektionen in jeden Branch (S1-S3), die in bestimmten Zifferblattpositionen in einem Abstand von 8–10 mm von den Foramina gesetzt werden. Zusätzlich wird der Ramus dorsalis L5 infiltriert. Diese Methode hat den Vorteil, dass sie auf dieselben Strukturen abzielt, die später verödet werden. Die Blockade sollte Schmerzen um mindestens 50 % vermindern. Aber erst wenn dies auch bei einer zweiten Untersuchung der Fall ist, kann die Indikation für eine Radiofrequenzdenervierung gestellt werden.

Voraussetzung für deren Erfolg ist die technische korrekte Durchführung. Da die Nervenäste nach ihrem Austritt aus den Foramina variabel verlaufen, müssen ausreichend große Läsionen gesetzt werden, um die Schmerzweiterleitung an diesen Stellen wirksam zu unterbrechen. Dazu braucht man Sonden zwischen 16 und 18 G mit einer 10 mm langen aktiven Spitze.

Abstandsregeln bewahren vor ungewollten Effekten

Ähnlich wie bei den Testinfiltrationen muss man für die Verödung der Nervenäste mehrfache Läsionen setzen. Das sollte nach einem standardisierten Muster erfolgen. Bei monopolaren Sonden orientiert man sich wie bei der Infiltration an festgelegten Zifferblattpositionen.

Bei bipolaren Sonden eignet sich die Pallisadentechnik, das heißt, man setzt mehrere Nadeln an mindestens sechs Positionen in einer geraden Linie entlang der Foramina in einem Abstand von höchstens 10 mm. Bei beiden Verödungsmethoden muss ein Abstand zu den Foramina von 8–10 mm eingehalten werden. Denn eine Denervierung weiter zentral würde auch ventrale Nervenäste in Gefahr bringen.

Mögliche Komplikationen der Radiofrequenzdenervierung sind Verbrennungen der Haut durch die Sonde und Infektionen. In den ersten Tagen können auch Schmerzen oder Sensibilitätsstörungen am Gesäß auftreten. Das Blutungsrisiko ist gering, sodass Antikoagulanzien vor ab im Regelfall nicht abgesetzt werden müssen.

Quelle: Kiessinger S. Schmerzmedizin 2025; 41: 16-23