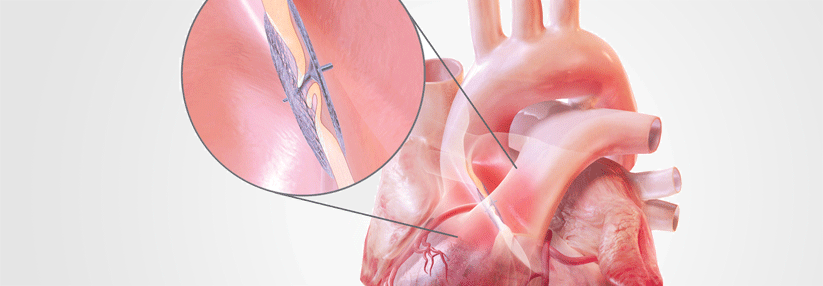

Kurzschluss im Kreislauf Wann das persistierende Foramen ovale einen Okkluder braucht

Zur Prophylaxe beim PFO-assoziierten Insult gewinnt heute klar der operative Eingriff.

© Damian – stock.adobe.com

Zur Prophylaxe beim PFO-assoziierten Insult gewinnt heute klar der operative Eingriff.

© Damian – stock.adobe.com

Das persistierende Foramen ovale (PFO) kann bei ischämischen Schlaganfällen ein „innocent bystander“ sein – oder eine behandlungsbedürftige Fehlbildung. Darauf weist Dr. Christina Brinkmann vom Asklepios Klinikum St. Georg in Hamburg hin. Die Frage, ob nach einem PFO-assoziierten Insult Medikamente oder ein Verschluss die bessere Rezidivprophylaxe leisten, stelle sich jedoch nicht mehr. Randomisierte Studien und Metaanalysen sprechen Dr. Brinkmann zufolge mittlerweile klar für den operativen Eingriff. Dieser führt im Vergleich zu Thrombozyten- oder Gerinnungshemmern zu einer signifikanten Risikoreduktion um 80 % über fünf Jahre. Zwischen diesen beiden Substanzklassen wiederum deutet sich eine Überlegenheit der oralen Antikoagulation gegenüber der Thrombozytenhemmung an, allerdings um den Preis einer erhöhten Blutungsneigung.

Die entscheidende Frage ist jedoch: Spielte das PFO überhaupt eine Rolle beim Insultgeschehen? Immerhin trägt jeder vierte Erwachsene das Relikt aus der Embryonalentwicklung in sich, meist ohne weitere Folgen. Schätzungen zufolge sind dagegen „nur“ 10 % der ischämischen Schlaganfälle bei jungen und mittelalten Patienten durch paradoxe Embolien ausgelöst, bei denen der Embolus über das PFO ins Gehirn gelangt. Daher ist es wichtig, anhand verlässlicher Kriterien zu entscheiden, wer von einem Verschluss profitiert.

Nach dem Heben schwerer Lasten und Tauchen fragen

In der Anamnese können sich bereits Hinweise auf eine paradoxe Embolie ergeben. Wurde der Übertritt eines möglichen Embolus durch Pressen, das Tragen schwerer Gegenstände oder Tauchen begünstigt? Gab es eine Thrombose oder bekannte Risikofaktoren wie Operationen, Langstreckenflüge oder Blutgerinnungsstörungen?

Die zentrale Untersuchung in der Entscheidungsfindung ist die transösophageale Echokardiografie (TEE). Hierbei ist eine exakte Durchführung ebenso wichtig wie herausfordernd. Über eine Vene appliziert man ein Gemisch, welches feine Bläschen bildet, zum Beispiel Kochsalz und Luft. Sonografisch beobachtet man dann, ob die Bläschen des Kontrastmittels vom rechten in den linken Vorhof wechseln. Schon die Auswahl der Vene ist dabei relevant: Aufgrund der unterschiedlichen Einstromrichtung ist die Applikation über die Femoralvene sensitiver als jene über die Cubitalvene.

Am sichersten kann man ein relevantes PFO detektieren, wenn die Patienten nicht sediert sind, sondern bei der Untersuchung mitarbeiten: Sie führen ein Valsalva-Manöver durch, bis die Bläschen ins rechte Atrium gelangen. Unter Sedierung dagegen kann der Glottisschluss durch die Echosonde unbemerkt verhindert werden. Bis zu 35 % der Fälle verpasst man Dr. Brinkmann zufolge, wenn das Provokationsmanöver nicht effektiv ist.

In einigen Fällen fällt die Entscheidung, ob ein relevantes PFO vorliegt, leicht: wenn bereits ohne Manöver viele Bläschen von rechts nach links übertreten. Andernfalls kommt es bei der Beurteilung nicht nur auf die Größe des PFO an.

Auch weitere Faktoren, die man in der TEE analysieren kann, sprechen für ein besonders hohes Schlaganfallrisiko. Dazu gehören unter anderem ein PFO mit einem langen Tunnel, begleitende Aneurysmen des interatrialen Septums und ein besonders bewegliches Septum.

Schmale Shunts lassen zwar nur kleinere Emboli passieren, sind dafür aber mit einer höheren Rezidivrate assoziiert. Dies ist laut der Autorin ein Hinweis darauf, dass nicht nur paradoxe Embolien, zum Beispiel aus den Beinvenen, eine Rolle spielen. Auch lokale Gegebenheiten, etwa durch Blutflussveränderungen am PFO mit Thrombusformation, kommen als Verursacher des Schlaganfalls infrage.

Alter, Diabetes und Rauchen beeinflussen Risikoscore

Verschiedene Risikoscores wie der Risk of Paradoxical Embolism Score (ROPE) können die Entscheidung für oder wider eine Intervention unterstützen. So ist das PFO als Ursache bei Personen über 70, die rauchen und an Hypertonie sowie Diabetes leiden, ausgesprochen unwahrscheinlich. Je jünger die Patienten beim ersten Schlaganfall sind, desto eher liegt eine PFO-Assoziation vor. Auch wenn ein kortikaler Infarkt in der Bildgebung erkennbar ist, spricht das für eine PFO-Beteiligung.

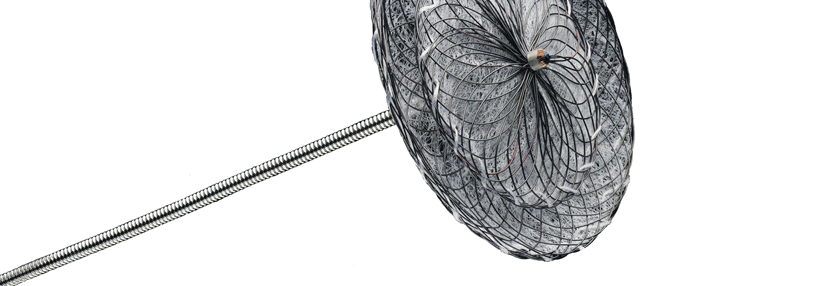

Der Verschluss eines PFO mit einem Okkluder gehört Dr. Brinkmann zufolge zu den sichersten und effektivsten Therapieverfahren der interventionellen Kardiologie. Ein mögliches deviceassoziiertes Vorhofflimmern sistiert in der Regel von selbst. Weil die Okkluder durch den Körper epithelialisiert werden, ist eine Endokarditisprophylaxe nur in den ersten sechs Monaten erforderlich. Eine begleitende Hemmung der Thrombozytenaggregation führt man für die ersten 1–6 Monate durch. Übrigens wirkt sich ein PFO-Verschluss mitunter sehr positiv auf eine komorbide Migräne aus. Welcher Mechanismus dem zugrunde liegt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Quelle: Brinkmann C. Hamburger Ärzteblatt 2023; 77: 30-32