Beschwerden mindern Wie die Ernährung beim Kurzdarmsyndrom gelingt

Grundpfeiler der Behandlung ist eine sorgfältig angepasste, laborchemisch überwachte Ernährungstherapie.

© Юлия Викленко - stock.adobe.com

Grundpfeiler der Behandlung ist eine sorgfältig angepasste, laborchemisch überwachte Ernährungstherapie.

© Юлия Викленко - stock.adobe.com

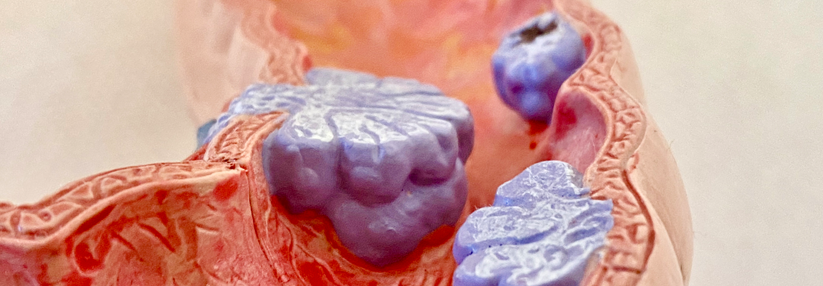

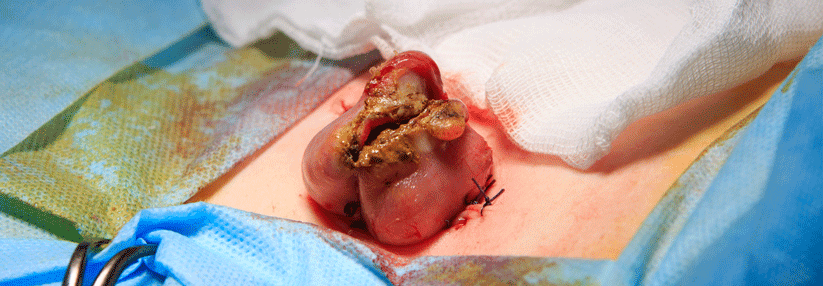

Das Kurzdarmsyndrom ist definiert als < 200 cm verbleibende Länge des üblicherweise etwa 300–400 cm langen Dünndarms. Ein Drittel der Betroffenen sind Kinder, bei denen z. B. aufgrund von Fehlbildungen oder Malrotation eine ausgedehnte Dünndarmresektion nötig wird. Im Erwachsenenalter können vor allem Ischämie, Morbus Crohn, Volvulus sowie chirurgische oder radiologische Komplikationen eine solche OP zur Folge haben, wie PD Dr. Stefanie Dabsch von der Universitätsklinik Wien et al. berichten.

Aufgrund der reduzierten Darmoberfläche kommt es postoperativ zur Malabsorption von Makro- und Mikronährstoffen sowie von Flüssigkeit. Gleich nach der Operation verliert die oder der Betroffene in der akuten, hypersekretorischen Phase zunächst über mehrere Wochen massiv Flüssigkeit, was einen parenteralen Ersatz von täglich 4–8 Litern nötig machen kann. Der Flüssigkeitsverlust lässt sich in dieser Phase durch PPI oder H2-Antagonisten, Octreotid oder Somatostatin reduzieren.

Darm passt sich mit Zottenhypertrophie an

Während der zwei bis vier postoperativen Jahre folgt die Adaptation: Das verbleibende Intestinum passt sich an und kann, auch durch Zottenhypertrophie und Vertiefung der Krypten, seine Absorptionsfähigkeit erhöhen. Einige Jahre später ist eine stabile Phase erreicht. Je nach Resektionstyp und Länge des verbliebenen Dünndarms ist im Verlauf zusätzlich zur oralen Ernährung unterschiedlich häufig eine parenterale Unterstützung nötig.

Parallel zur Adaptation ändert sich der Therapiebedarf. Die Resorptionsfähigkeit des Darms lässt sich per Citrullin-Spiegel-Messung oder Xylose-Test bestimmen und durch das Wachstumsfaktor-Analogon Teduglutid erhöhen. Es gilt, Mangelzustände zu meiden, Normalgewicht und normale Harnmenge zu erreichen und eventuelle Hunger- oder Durstgefühle zu lindern. Zu den Symptomen des Kurzdarmsyndroms gehören zudem Unterernährung, Dehydrierung, Verdauungsstörungen sowie Müdigkeit. Auch kann es zu Schlafproblemen und Mangelerscheinungen, wie Muskelkrämpfe, Nachtblindheit oder Konzentrationsschwäche, kommen. Psychische Erkrankungen sind nicht selten.

Grundpfeiler der Behandlung ist eine sorgfältig angepasste, laborchemisch überwachte Ernährungstherapie. Die Betroffenen sollten immer eine Trinkflasche dabei haben und möglichst alle 10–15 Minuten einige Schlucke isotone Flüssigkeit trinken. Auch häufige orale Mahlzeiten sind sinnvoll; zuvor ist jeweils die Gabe von Loperamid sowie Pankreasenzymen anzuraten. Vitamine und Spurenelemente müssen oft deutlich höher als üblich dosiert werden. Bei einer zusätzlichen parenteralen Zufuhr per Katheter sollte man das Infektionsrisiko im Blick haben. Weitere mögliche Komplikationen des Kurzdarmsyndroms sind die darmversagenassoziierte Lebererkrankung, Gallen- und Nierensteine, bakterielle Überwucherung im Darm sowie Osteoporose. Um solchen Komplikationen vorzubeugen oder diese zu therapieren, ist eine multidisziplinäre Betreuung erforderlich.

Quelle: Dabsch S et al. Z Gastroenterol 2025; 63:502-511; DOI: 10.1055/a-2375-4601