Peripheres T-Zell-Lymphom Autolog oder allogen transplantieren?

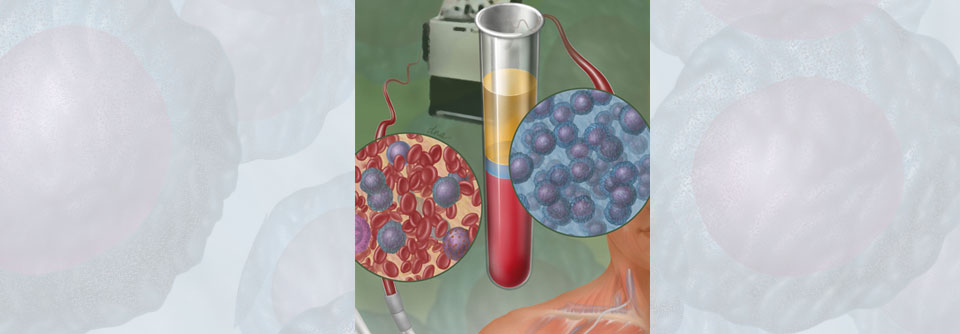

Bei der autologen Stammzelltransplantation werden der erkrankten Person die eigenen Zellen entnommen und wieder zugeführt.

© Science Photo Library/DNA Illustrations

Bei der autologen Stammzelltransplantation werden der erkrankten Person die eigenen Zellen entnommen und wieder zugeführt.

© Science Photo Library/DNA Illustrations

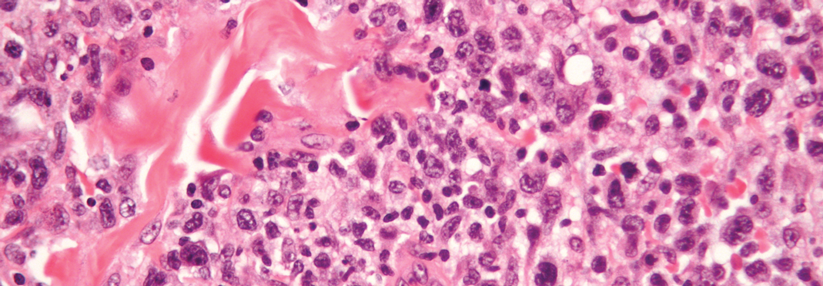

Die Effektivität bisheriger Therapien für Patienten mit peripheren T-Zell-Lymphomen (PTCL) lässt zu wünschen übrig: Viele Betroffene erleiden ein Rezidiv und die Prognose ist düster. Hämatopoetische Stammzelltransplantationen (HSZT) kommen teilweise in der rezidivierten/refraktären Situation zum Einsatz. Unklar ist, welche Art der HSZT – allogen oder autolog – den Erkrankten mehr Vorteile bringt. Um die Diskussion auf eine solide Grundlage zu stellen, führten Ärzte um Dr. Jun Du, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Tianjin, ein systematisches Review inklusive Metaanalyse durch (siehe Kasten).1

Studiendesign

Unterschiede zwischen Drei- und Fünf-Jahres-Überleben

In 16 Studien mit 1.002 Teilnehmern wurden Daten zum Gesamtüberleben (OS) nach drei Jahren erhoben. Es betrug zusammengefasst 50 % in der allogenen HSZT-Gruppe und 55 % für Personen mit autologer Transplantation. Das Ergebnis deutet laut den Autoren zwar darauf hin, dass das Drei-Jahres-OS mit der autologen HSZT besser ist – allerdings waren Betroffene, die diese erhalten hatten, allgemein chemosensibel oder sie erreichten ihr erstes komplettes Ansprechen nach der Induktion. Hinsichtlich des kombinierten Fünf-Jahres-OS (11 Publikationen mit 520 Personen) gab es mit 54 % vs. 53 % zwischen den beiden Gruppen keinen Unterschied. Die Forscher betonen, dass für die allogene HSZT das Drei-Jahres-OS schlechter war als das Fünf-Jahres-OS. Dies könne an den für die Analyse herangezogenen unterschiedlichen Publikationen liegen, bei denen die Ergebnisse nicht direkt vergleichbar sind. Außerdem müsse man hier die Patientencharakteristika mit einbeziehen. Da nicht alle Studien Daten zu progressionsfreiem(PFS)-, ereignisfreiem- und krankheitsfreiem Überleben lieferten, fassten die Kollegen alle drei Variablen zum PFS zusammen. Für die allogene Transplantation betrug es 42 % nach drei Jahren und 48 % nach fünf Jahren. In der Gruppe mit autologer HSZT wurden PFS-Raten von 41 % bzw. 40 % erreicht. Für die Fünf-Jahres-Ergebnisse gäbe es einen großen Bias, so die Wissenschaftler, daher seien nur die Drei-Jahres-PFS-Raten aussagekräftig. Um die transplantationsassoziierte Mortalität (TRM) zu ermitteln, fassten die Autoren auch die Daten zu TRM und nicht-rezidivassoziierter Mortalität zusammen. Die Drei-Jahres-TRM betrug 32 % bzw. 7 % für allogene bzw. autologe HSZT. Die Fünf-Jahres-Ergebnisse bezifferten die Forscher mit 24 % bzw. 55 %.Mehr Nebenwirkungen unter allogener Transplantation

Die Patienten aus beiden Gruppen hatten ähnliche Überlebensraten, so das Fazit der Wissenschaftler, aber mit der autologen HSZT gab es weniger Nebenwirkungen. Dies sei womöglich auf Graft-versus-Host-Erkrankungen während einer allogenen Transplantation zurückzuführen. Allerdings waren die meisten Personen aus der allogenen Gruppe nicht chemosensibel und die HSZT diente hier als Salvage-Therapie, was den Betroffenen einen zusätzlichen Überlebensvorteil biete. In ihrem Editorial loben Professor Dr. Joseph C. Alvarnas vom City of Hope National Medical Center in Duarte und Co-Autoren die Metaanalyse.2 Sie sei eine wichtige Errungenschaft, denn sie liefere weitere Daten zur Assoziation zwischen Transplantationsmodalitäten und klinischem Outcome. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl autologe als auch allogene HSZT eine wirksame Therapiemöglichkeit für ausgewählte Personen mit PTCL darstellen. Allerdings seien die Daten aufgrund von Limitationen mit Vorsicht zu interpretieren. Die Kommentatoren erinnern daran, dass eine autologe HSZT häufiger als Teil einer Konsolidierung bei Erkrankten in Remission eingesetzt wird; eine allogene HSZT sei eher eine Option für Betroffene mit rezidivierter, persistierender oder refraktärer Erkrankung. Die vorliegende Metaanalyse liefere aber keine Erkenntnisse, die Ärzte dazu verleiten würden, ihre gängige Vorgehensweise bei der Patientenselektion zu ändern. Auch sei daraus keine Präferenz für die ein oder andere Stammzelltransplantation abzuleiten.Quellen:

1. Du J et al. JAMA Netw Open 2021; 4: e219807; DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.9807

2. Alvarnas JC et al. JAMA Netw Open 2021; 4: e2111674; DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.11674