Update zum Vorhofflimmern Wie screenen? Wen antikoagulieren? Wann abladieren?

Die Auswahl der passenden Substanz richtet sich nach Komorbiditäten, Lebensumständen und Anwendungsbeschränkungen.

© sudok1 - stock.adobe.com

Die Auswahl der passenden Substanz richtet sich nach Komorbiditäten, Lebensumständen und Anwendungsbeschränkungen.

© sudok1 - stock.adobe.com

In Deutschland leiden etwa 1,6 Millionen Menschen – d. h. rund 2 % der Bevölkerung – an einem Vorhofflimmern (VHF). Innerhalb der nächsten 50 Jahre rechnet man mit einer Verdoppelung der Prävalenz. Dazu kommt ein hoher Anteil nicht erkannter Fälle von bis zu 40 %. Die Diagnose und Therapie sind von großer Bedeutung, schließlich geht die Rhythmusstörung mit einer 1,5- bis 2-fach erhöhten Mortalität einher.

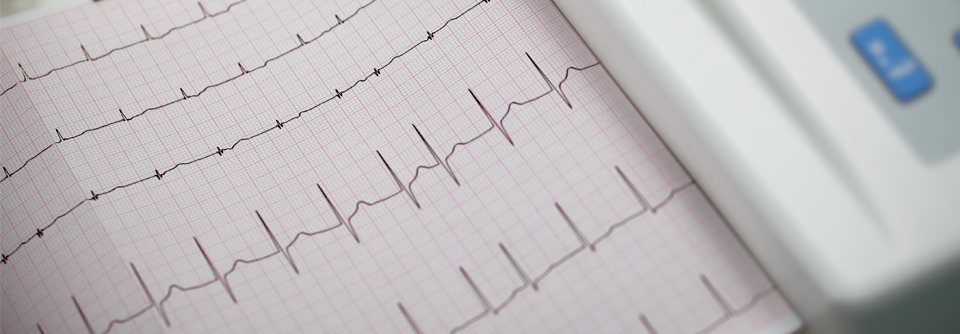

Ein im 12-Kanal- oder 1-Kanal-EKG über mindestens 30 Sekunden nachweisbares atriales Flimmern gilt als klinisches VHF. Subklinisch ist es, wenn es nicht im EKG auffiel und durch kardiale elektrische Implantate oder tragbare EKG-Monitore entdeckt wird. Unabhängig vom aktuellen Rhythmus sollte immer eine 12-Kanal-Ableitung erfolgen, sie dient der Detektion weiterer Auffälligkeiten.

Therapeutische Relevanz des Smartwatch-Screenings unklar

Um ein bisher unbekanntes VHF mit hoher Flimmerlast zu erkennen, plädiert die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und weiterer Fachgesellschaften dafür, bei allen Personen im Alter ≥ 75 Jahren und/oder solchen mit erhöhtem Schlaganfallrisiko mindestens einmal ein EKG zu schreiben. Zum generellen Screening mit Geräten, die ein kontinuierliches Monitoring ermöglichen (Smartwatch etc.), wird wegen unklarer therapeutischer Relevanz noch nicht geraten.

Die Therapieplanung umfasst drei Komponenten: das Einschätzen des Schlaganfallrisikos, das Erfassen einer etwaigen Komorbidität (inkl. psychosozialer Probleme) und die Entscheidung über Rhythmus- oder Frequenzkontrolle. Die Schwere der Symptome wird am besten mit dem modifizierten Score der European Heart Rhythm Association (EHRA) erhoben. Möglicherweise spielt die Flimmerlast eine wichtige Rolle hinsichtlich der kardiovaskulären Ereignisrate, heißt es in der Leitlinie. Zum Nachweis morphologischer Veränderungen sollen sich alle Patientinnen und Patienten mit neu diagnostiziertem VHF einer transthorakalen Echokardiografie unterziehen.

Kleinere Studien ermittelten einen günstigen Einfluss von Bewegung auf Vorhofflimmern. Deshalb sollte man Betroffene regelmäßig nach ihrem Bewegungspensum fragen. Menschen mit paroxysmalem VHF und Angst vor einer Verstärkung ihrer Beschwerden durch körperliche Aktivitäten hilft evtl. strukturiertes Training (z. B. Herzsportgruppe). Patientinnen und Patienten mit hoher psychovegetativer Belastung profitieren möglicherweise von Entspannungsverfahren. Alkohol ist allenfalls in geringer Menge zu konsumieren, auf Tabak gilt es tunlichst zu verzichten. Eine Assoziation zwischen Koffein und Flimmern konnte bisher nicht bestätigt werden.

Zur Abschätzung des Schlaganfallrisikos eignet sich der CHA2DS2-VA-Score. Für die Beurteilung der Blutungsgefahr kommt z. B. der HAS-BLED-Score infrage. Nutzen und Risiken einer etwaigen Gerinnungshemmung müssen gegeneinander abgewogen werden. Bei einem CHA2DS2-Score ≥ 2 soll eine orale Antikoagulation empfohlen werden, im Fall eines Wertes von 1 fällt die Entscheidung individuell. Die Auswahl der passenden Substanz richtet sich nach Komorbiditäten, Lebensumständen und Anwendungsbeschränkungen.

Indikation zur frühen Rhythmuskontrolle prüfen

Eine mögliche Alternative bei Kontraindikationen für Antikoagulanzien ist der Vorhofohrverschluss. Personen, die sich einem herzchirurgischen Eingriff unterziehen müssen, sollte man zur Okklusion raten, wenn sie ein mindestens moderat erhöhtes Schlaganfallrisiko tragen.

Die Indikation zur frühen Rhythmuskontrolle gilt es bei allen Menschen mit neu diagnostiziertem VHF zu prüfen. Die Leitlinie spricht sich v. a. bei relevanten kardialen Risikofaktoren, höherem Alter oder Komorbidität (CHA2DS2-VA ≥ 2) dafür aus – immer unter Berücksichtigung des absoluten Therapieeffekts. Auch Erkrankte mit VHF-bedingter Kardiomyopathie oder schwerer Herzinsuffizienz können von dieser Maßnahme profitieren.

Eine wichtige Gruppe sind jüngere symptomatische Personen mit VHF ohne bedeutsame Begleiterkrankungen und Indikation zur Rhythmuskontrolle: Ihnen soll die Katheterablation zur Reduktion von Flimmerepisoden und Klinikaufenthalten als Erstlinientherapie angeraten werden. Auch die Progredienz zum persistierenden Vorhofflimmern lässt sich mit diesem Eingriff verhindern.

Bei asymptomatisch Erkrankten mit dilatierten Vorhöfen und seit mindestens zwei Jahren persistierendem VHF plädiert die Leitlinie für eine Frequenz- statt Rhythmuskontrolle (Ziel < 110 Schläge/min). Betroffene ohne strukturelles Herzleiden erhalten als medikamentöse antiarrhythmische Therapie am besten einen Wirkstoff der Klasse 1C (Flecainid, Propafenon). Von Amiodaron zur langfristigen Rhythmuskontrolle rät das Autorenteam ab.

Hämodynamisch instabile Patientinnen und Patienten sollen unmittelbar elektrisch und nicht pharmakologisch kardiovertiert werden. Im Fall einer hämodynamischen Stabilität lässt sich mit einer elektiven Kardioversion erfassen, ob die Rhythmusstörung die Beschwerden (Dyspnoe, Leistungsminderung etc.) auslöst. Stabilen Kranken mit akutem symptomatischem Flimmern kann die Kardioversion auch noch nach 48 Stunden angeboten werden (Wait-and-see-Strategie).

Bei Menschen mit VHF unter frequenzkontrollierender Behandlung lautet das Ziel Symptomfreiheit mit einer Ruhefrequenz unter 110 Schlägen/min. Wenn die Beschwerden fortbestehen, werden < 80 Schläge/min angestrebt. Personen, die auf die intensivierte Frequenzreduktion unzureichend ansprechen und sich nicht für eine Rhythmuskontrolle eignen, sollte eine Schrittmachertherapie mit AV-Knoten-Ablation empfohlen werden.

Quelle: S3-Leitlinie „Vorhofflimmern“; AWMF-Register-Nr. 019-014; www.awmf.org