Künstliche Intelligenz in der Koloskopie geprüft Was leisten KI-Systeme in der Koloskopie?

Künstliche Intelligenz soll Koloskopien sicherer machen

© valiantsin - stock.adobe.com

Künstliche Intelligenz soll Koloskopien sicherer machen

© valiantsin - stock.adobe.com

Adenomatöse Kolonpolypen können maligne entarten, wenn sie nicht entfernt werden. Um sie bei der Koloskopie nicht zu übersehen, werden immer häufiger computergestützte Detektionssysteme eingesetzt, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten. Was bringen sie in der Praxis?

Bis zu 20 % der Menschen mit Kolonpolypen entwickeln irgendwann im Leben Darmkrebs. Die Koloskopie mit Entfernung identifizierter Adenome bietet nur dann einen guten Schutz vor Krebs, wenn sie mit hoher Qualität durchgeführt wird. Das bedeutet, dass der gesamte Darm gut visualisiert wird und alle potenziell präkanzerösen Polypen dabei entdeckt und entfernt werden.

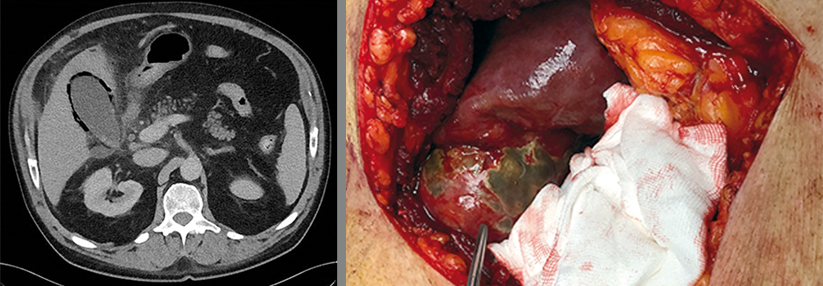

Künstliche Intelligenz (KI) kann Ärztinnen und Ärzte bei der Adenomsuche unterstützen. Welche Vor- und Nachteile diese Technologie hat, dazu wurde in einer „Living Practice Guideline“ kürzlich Stellung bezogen. Dafür kamen zum einen 44 randomisierte kontrollierte Studien in einem systematischen Review zur Auswertung. Begleitend wurde anhand eines Mikrosimulationsmodells für 100.000 Personen zwischen 60 und 69 Jahren vorhergesagt, welche Auswirkungen die computergestützte Koloskopie (CAD) auf das Zehnjahresrisiko für verschiedene darmassoziierte Ereignisse hat.

Im Ergebnis scheint die CAD die Zahl positiver endoskopischer Befunde zu steigern. Die Adenomdetektionsrate lag bei 45 % vs. 37 % ohne KI. In der Detektion fortgeschrittener Neoplasien ergab sich nur ein geringer Vorteil mit 14 % vs. 12 %.

KI scheint keinen Einfluss auf Darmkrebsmortalität zu haben

Das Mikrosimulationsmodell lieferte jedoch kaum Anhaltspunkte dafür, dass sich dies auf die Darmkrebsinzidenz oder die Darmkrebsmortalität auswirkt. Pro 10.000 untersuchten Personen erkrankten bei computerassistierter Detektion elf weniger an Darmkrebs als ohne KI-Einsatz und zwei Personen weniger pro 10.000 verstarben an Darmkrebs. Koloskopiebezogene Komplikationen kamen mit der CAD im Follow-up von zehn Jahren gleich häufig vor.

Ein Unterschied wurde aber doch gefunden, und der lag in der Gesamtzahl der Koloskopien. Diese wurden unter KI-Einsatz 635-mal pro 10.000 Personen häufiger durchgeführt. Dies könnte daran liegen, dass mehr minimale Befunde erfasst werden (z. B. Läsionen ≤ 5 mm), die in der Folge häufiger kontrolliert werden.

Das Autorenteam schaute auch nach dem Einfluss des Alters, des Geschlechts und der Indikation für die Koloskopie (positiver Stuhltest, Screening oder Kontrolle). Verschiedene Subgruppen zeigten dabei sehr ähnliche Ergebnisse. Befragt man Patientinnen und Patienten, so sind ihnen bei der Wahl des Screeningtests vor allem eine Reduktion der Mortalität und eine qualitativ gute Versorgung wichtig. Bedenken äußern sie bzgl. der Gefahr von Überdiagnosen und einer erhöhten Zahl von Untersuchungen sowie der verstärkten Angst zu erkranken.

Bei aller Unsicherheit, die ein Mikrosimulationsmodell mit sich bringt, leiteten die Autorinnen und Autoren aus ihren Daten die Empfehlung ab, von computerbasierten Detektionssystemen in der Koloskopie nicht routinemäßig Gebrauch zu machen. Denn ihr Nutzen im Hinblick auf die Darmkrebsentwicklung scheint gering zu sein, die erhöhte Belastung für Betroffene aber durchaus greifbar. Das Bestreben, Belastungen für Patientinnen und Patienten zu vermeiden, gab den Ausschlag für die Formulierung der Empfehlung.

Quelle: Foroutan F et al. BMJ 2025; 388: e082656; doi: 10.1136/bmj-2024-082656