Zervikale spondylotische Myelopathie: Wann lohnt sich eine OP?

Je älter der Mensch, desto häufiger die zervikale spondylotische Myelopathie.

© iStock.com/gpointstudio

Je älter der Mensch, desto häufiger die zervikale spondylotische Myelopathie.

© iStock.com/gpointstudio

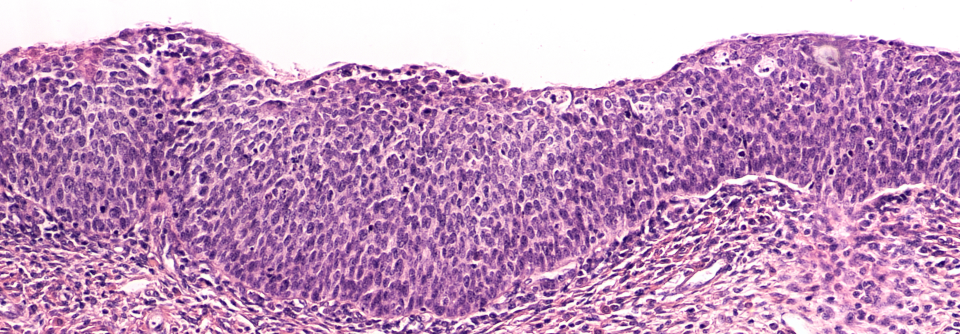

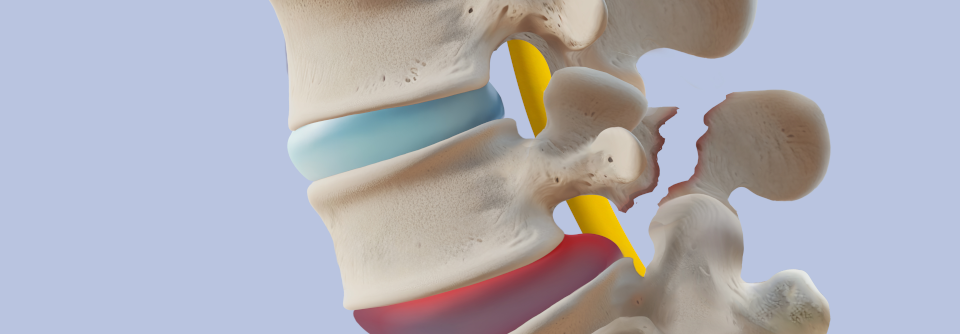

Mechanische Kompression durch verengten Spinalkanal in Begleitung segmentaler Instabilität plus Minderperfusion des Zervikalmarks: In Summe resultiert das in einer zervikalen spondylotischen Myelopathie (ZSM). Pathophysiologisch liegen der degenerativen HWS-Erkrankung entzündliche und vaskuläre Prozesse zugrunde, die durch die Spinalkanalstenose ausgelöst werden. In der Folge kommt es zu Apoptose und Gliose des Nervengewebes.

Als erstes Symptom zeigt sich meist eine Paraspastik der unteren Extremitäten, schreiben Dr. Wojciech Pepke vom Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg und Kollegen. Betroffene klagen über schwache und steife Beine sowie Nacken- bzw. Schulter-Arm-Schmerzen. Weitere typische Symptome sind eine spastische oder ataktische Gangstörung, gepaart mit einem verminderten Temperatur- und Schmerzempfinden. Später drohen Einbußen der Blasenfunktion, während die Feinmotorik, beispielsweise in den Händen, nicht oder erst im weiteren Verlauf beeinträchtigt ist.

Eine zuverlässige Prognose ist kaum möglich

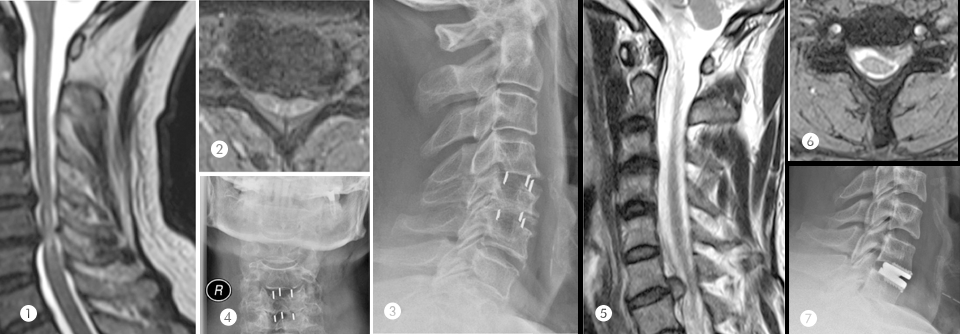

Im Kernspin sieht man oft eine zirkumferenzielle Kompression des Rückenmarks (absolute Stenose). Häufig liegen auch Instabilitäten vor. Etwa jeder vierte asymptomatische Patient wird innerhalb von vier Jahren eine Verschlechterung des Befundes erleben. Besteht schon eine Myelopathie, müssen 20–60 % der Betroffenen binnen sechs Jahren mit einem Progress rechnen. Die große Spannweite verdeutlicht bereits, dass eine zuverlässige Prognose kaum möglich ist. Entsprechend müssen alle Patienten, unabhängig vom Ausmaß der Veränderungen, regelmäßig kontrolliert werden, so die Autoren.

Als Prädiktoren für eine Verschlechterung gelten die zirkumferenzielle Kompression („Pincer“-Stenose) des Halsmarks, evtl. ergänzt durch eine Signalanhebung auf dieser Höhe im MRT und begleitende segmentale Instabilität. Pathologische somatosensibel evozierte Potenziale und eine gesicherte Radikulopathie liefern ebenfalls Hinweise auf eine Myelopathie und deren Progredienz.

Orientierung in der OP-Gretchenfrage bietet seit mehr als 20 Jahren das modifizierte Japanese Orthopaedic Association (mJOA) Scoring System. Mithilfe der Skala ordnen Ärzte das Ausmaß des Funktionsverlusts ihrer Patienten ein, indem sie detailliert motorische und sensorische Defizite erheben. Höhere Punktzahlen bedeuten mehr Ausfälle. Eine milde Form der ZSM besteht bei einem mJOA > 14, eine moderate bei Werten zwischen 12–14, und ein Score < 12 zeigt schwere Verläufe an.

Wann aber gehören Patienten auf den OP-Tisch? Generell kann man bei Patienten mit milder Symptomatik, geringer Kompression ohne Instabilität sowie stabilen Verläufen ein konservatives Vorgehen diskutieren, schreiben die Autoren. Studienergebnisse deuten allerdings an, dass auch sie mehr von einem invasiven Eingriff profitieren. Bei moderater bzw. schwerer ZSM sollte man die OP grundsätzlich anbieten, ebenso im Falle nachgewiesener Verschlechterung. Welcher operative Ansatz jeweils infrage kommt, entscheidet der Chirurg. Zwei Gebote stehen aber immer im Vordergrund: den Spinalkanal suffizient dekomprimieren und die Instabilität beseitigen.

Quelle: Pepke W et al. Der Orthopäde 2018; 47: 474-482