Schlafapnoe per Smartphone erkennen KI diagnostiziert Schlafapnoe mit hoher Trefferquote

Die akustischen Aufzeichnungen und Auswertungen der nächtlichen Atemgeräusche erreichten in der gepoolten Auswertung eine Sensitivität von 90,3 % und eine Spezifität von 86,7 %. (Agenturfoto)

© Amy Walters – stock.adobe.com

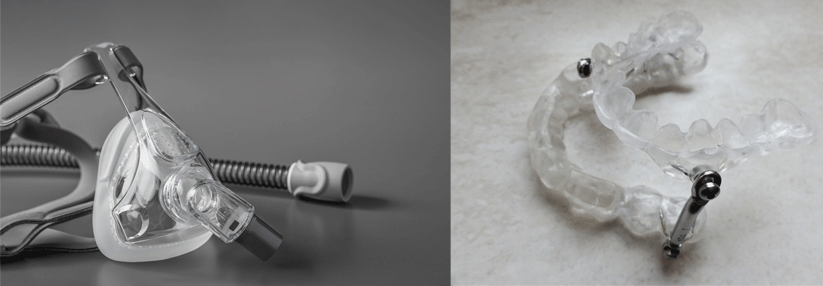

Die akustischen Aufzeichnungen und Auswertungen der nächtlichen Atemgeräusche erreichten in der gepoolten Auswertung eine Sensitivität von 90,3 % und eine Spezifität von 86,7 %. (Agenturfoto)

© Amy Walters – stock.adobe.com

Man geht davon aus, dass 90 % der Fälle eines obstruktiven Schlafapnoesyndroms nicht diagnostiziert werden. Als Nadelöhr erweist sich dabei die nächtliche Polysomnografie, die eine spezielle Ausrüstung, ausgebildetes Personal und z. T. stationäre Betten in schlafmedizinischen Zentren erfordern. Eine Alternative könnte zukünftig die akustische Aufzeichnung der Atemgeräusche während der Nacht sein, die dann mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet werden.

Benjamin Tan von der Abteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an der Universität Singapur und sein Team haben in einem systematischen Review die Studienlage zur diagnostischen Genauigkeit der neuen Methode im Vergleich zur herkömmlichen Diagnostik im Schlaflabor ausgewertet. Insgesamt konnten 16 Studien eingeschlossen werden. Die KI-Systeme waren zunächst an 4.864 Personen trainiert und dann an 2.370 Menschen getestet worden.

Die akustischen Aufzeichnungen und Auswertungen der nächtlichen Atemgeräusche erreichten in der gepoolten Auswertung eine Sensitivität von 90,3 % und eine Spezifität von 86,7 %. Erhöht wurde die Sensitivität der Methode durch eine höhere Frequenz der Audioaufzeichnungen, Verwendung von kontaktlosen Mikrofonen, eine höhere Prävalenz des obstruktiven Schlafapnoesyndroms und eine Trennung von Trainings- und Testmodellen. Keinen Unterschied machte es dagegen, ob ein Smartphone oder ein professionelles Mikrofonsystem für die Aufzeichnung verwendet wurde. Auch ein Unterschied zwischen Deep-Learning-Systemen oder herkömmlichem maschinellem Lernen war in dieser Metaanalyse nicht nachweisbar. Unterschiede in Bezug auf Alter und Geschlecht waren ebenfalls nicht zu erkennen.

Damit war die diagnostische Genauigkeit vergleichbar mit den üblicherweise zu Hause durchgeführten Tests mit tragbaren Polysomnografiegeräten und überlegen gegenüber reinen Risikoscores wie STOP-BANG*. Diese Form der digitalen Medizin mit Smartphone-Aufnahmen und Unterstützung durch KI könnte zukünftig die Diagnose eines obstruktiven Schlafapnoesyndroms vor allem im hausärztlichen Bereich vereinfachen und die hohe Dunkelziffer reduzieren.

* snoring history, tired during the day, observed stop of breathing, blood pressure, BMI, age, neck circumference, gender

Quelle: Tan BKJ et al. Chest 2025; DOI: 10.1016/j.chest.2025.04.006